Maïa David et Vincent Martinet *

Sommaire

- Contexte

- L’approche expérimentale

- Le principe des expériences en choix discrets

- Les résultats de l’études

- Et après …

Contexte

Le glyphosate est l’herbicide le plus utilisé au monde. Son utilisation massive est très controversée en raison de ses impacts environnementaux et sur la santé. Le renouvellement de l’approbation de son utilisation pour 5 ans par la Commission Européenne en 2017 avait suscité des débats importants, après un vote serré des états membres et une pétition d’initiative citoyenne européenne (ICE) réclamant son interdiction. Un nouveau vote devait avoir lieu fin 2022 mais a été repoussé d’un an dans l’attente des dernières conclusions de l’agence Européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur sa dangerosité. Avant la fin de l’année 2023, l’Union Européenne devra décider de renouveler l’autorisation du glyphosate ou d’en interdire l’usage. Plusieurs pays de l’U.E. ont annoncé publiquement un souhait de suspendre totalement l’usage du glyphosate (France, Espagne, Allemagne, Autriche) et une interdiction semble probable mais reste encore très incertaine.

Si une majorité de citoyens se déclarent favorables à une interdiction du glyphosate (plus de 75% de notre échantillon), de nombreux agriculteurs (81% des agriculteurs français en 2017 selon un sondage IPSOS‐AgriAvis) s’opposent à une telle perspective, 57% d’entre eux préféreraient une limitation de son usage. Dans certains cas, il existe très peu d’alternatives à cet herbicide pour les agriculteurs. Par ailleurs, une réduction de son usage aura des répercussions notables sur les coûts de production des produits alimentaires, ce qui pourrait affecter les préférences des consommateurs, du fait des arbitrages monétaires induits. Etant donnés ces clivages et l’incertitude autour du coût environnemental et sanitaire de l’usage du glyphosate, il semble difficile de définir une politique publique optimale à l’aide d’une analyse coûts bénéfices qui définirait un niveau optimal d’utilisation (potentiellement nul). Néanmoins, pour avancer dans le débat public, la question de l’acceptabilité sociale de différentes politiques publiques visant à réduire ou à interdire l’usage du glyphosate est cruciale. Nous supposons ici que l’objectif visé est de réduire drastiquement (et possiblement totalement) l’usage du glyphosate et comparons une taxation à taux élevé et une interdiction. Une taxation permettrait de faciliter la transition des agriculteurs, d’éviter des exemptions opaques qui accompagnent souvent les interdictions et de générer des revenus qui pourraient être affectés à des programmes spéciaux. Les taxes sont souvent impopulaires mais la littérature indique qu’une utilisation ciblée de leurs revenus améliore leur acceptabilité.

Approche expérimentale

Nous avons conduit une expérience de choix discret (voir encadré 1) auprès d’un échantillon de 2050 citoyens de 5 pays Européens : Allemagne, Belgique, Espagne, France et Italie. L’échantillon est représentatif, pour chaque pays, en termes d’âge, genre, niveau d’éducation et lieu de résidence. Chaque participant a répondu à un questionnaire socio‐économique, puis a réalisé six tâches de choix. Chaque tâche de choix contenait un scénario de référence correspondant à une politique d’interdiction du glyphosate, ainsi que deux alternatives correspondant à des scénarios de taxation différents. Chaque scénario était caractérisé par trois attributs :

– Le niveau de réduction de l’usage du glyphosate : 100% pour le scénario d’interdiction, et 95%, 85% ou 75% pour les scénarios de taxation alternatifs. Comme indiqué précédemment, nous supposons que la politique mise en place vise une réduction drastique de l’usage de glyphosate, d’où les pourcentages élevés de réduction associés à la taxe.

– Le coût de la mesure, qui prend la forme d’une augmentation des dépenses hebdomadaires en nourriture pour le foyer du répondant : 4€ pour le scénario d’interdiction et 1€, 2€ ou 3€ pour les scénarios de taxation alternatifs. Ces niveaux de hausse des prix ont été déterminés au vu des estimations existantes (Jacquet et al. 2019a,b ; Carpentier et al., 2020).

– L’utilisation du revenu de la taxe : programmes de protection de l’environnement ou de la santé, soutien pour la transition des agriculteurs ou ajout au budget général de l’état. Un exemple de tâche de choix est présenté en illustration.

Principe des expériences de choix discrets

Les expériences de choix discrets visent à recueillir les préférences déclarées des répondants sur un sujet donné comportant des éléments non‐marchands. Elles s’appuient sur une série de choix fictifs proposée à chaque répondant. Dans chaque tâche de choix, le répondant doit sélectionner une alternative parmi celles proposées. Ces alternatives sont décrites par un ensemble d’attributs. En général, une alternative de référence est présente dans l’ensemble des tâches de choix. Dans notre cas, il s’agit de l’interdiction du glyphosate. Les attributs de cette alternative de référence sont fixes dans toutes les tâches de choix. Les niveaux des attributs décrivant les autres options changent d’une tâche de choix à l’autre, en fonction de la conception de l’expérience, afin de tirer un maximum d’information sur les préférences des répondants relativement à chaque attribut. Cette méthode permet de mettre en évidence les arbitrages en jeu entre les différents attributs d’un problème. En général, un attribut monétaire est inclus, permettant d’estimer les consentements à payer ou consentements à recevoir pour les attributs non‐marchands.

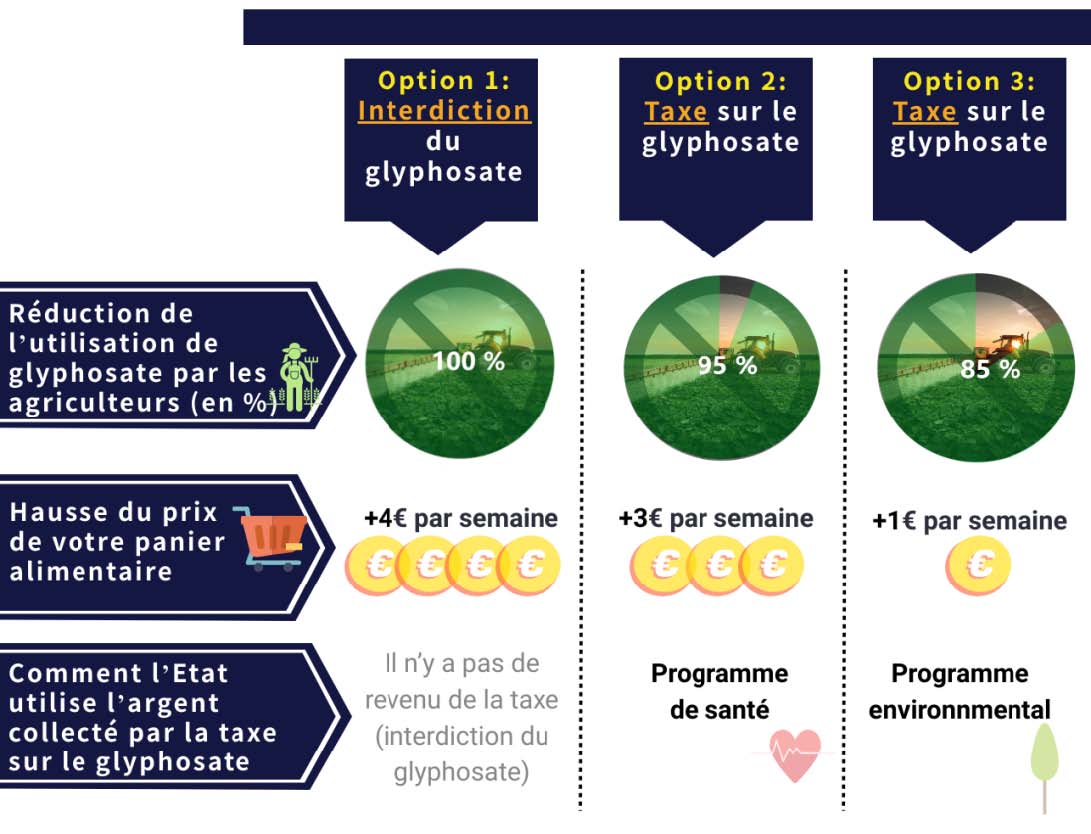

Illustration : Exemple de tâche de choix

Toutes les tâches de choix comprennent la politique de référence (interdiction du glyphosate), qui est associée à une réduction totale de l’usage du glyphosate et au coût le plus élevé pour le consommateur, ainsi que deux alternatives correspondant à des taxes combinant une réduction incomplète de l’usage du glyphosate (ici, respectivement de 95% pour l’alternative du centre et de 85% pour celle de droite), pour un coût moindre (respectivement de 3€ et de 1€ par semaine dans cet exemple), et avec un scénario d’utilisation du revenu de la taxe (respectivement pour un programme de santé ou environnemental dans l’exemple).

Résultats principaux

Notre étude montre que les répondants accordent une valeur positive et statistiquement significative à la réduction du glyphosate, et sont donc prêts à accepter en échange une augmentation du coût de leur panier alimentaire. Il y a donc globalement un souhait de régulation sur le sujet et une disponibilité à payer sous la forme d’une hausse des prix des produits alimentaires.

Toutefois, si 75,5% de notre échantillon se déclare en faveur d’une interdiction du glyphosate dans le questionnaire préalable à l’expérience de choix, lorsqu’ils sont confrontés au coût associé à la réduction du glyphosate, les répondants ne choisissent l’interdiction que dans 26,7% des choix proposées. Cela montre qu’il y a un arbitrage entre l’ambition de réduction de l’usage du glyphosate et le coût associé. Une alternative de taxation n’est cependant pas toujours préférée à l’interdiction, mais peut l’être selon le niveau de réduction de l’usage qu’elle permet, son coût, et l’utilisation du revenu de la taxe. Il y a peu de différences entre les pays, mais les préférences observées sont très hétérogènes dans notre échantillon. Pour interpréter cette hétérogénéité, nous avons analysé les réponses à l’aide d’un modèle à classes latentes, qui caractérise deux classes représentatives différentes et alloue les répondants dans chaque classe avec des probabilités.

Dans la première classe (profil « taxe-compatible », 64% de l’échantillon), les répondants sont plus enclins à choisir un scénario alternatif de taxation, et sont prêts à accepter un usage résiduel de glyphosate si cela réduit le coût pour eux d’au moins 11 centimes d’euros par point de pourcentage d’usage résiduel (toutes choses égales par ailleurs). Ils valorisent également très fortement (de l’ordre de 3 à 7 euros) le fait que le revenu de la taxe soit affecté à un programme environnemental, de santé, ou au soutien des agriculteurs, plutôt qu’au budget général de l’état.

La seconde classe (profil « pro-interdiction », 36% de l’échantillon) correspond à des individus qui rejettent fortement toute alternative à l’interdiction, et ont une préférence pour l’interdiction en elle-même). Ce groupe est également caractérisé par une préférence plus forte pour la réduction de l’usage du glyphosate. A titre de comparaison avec l’autre classe, il faudrait qu’une alternative de taxation réduise leur coût de plus de 48 centimes d’euros par point de pourcentage d’usage de glyphosate résiduel pour être acceptable (toute chose égale par ailleurs).

Concernant l’usage qui est fait du revenu de la taxe, les préférences dans les deux classes ne sont pas statistiquement différentes. Une politique de taxation est plus acceptable si le revenu de la taxe est pré-affecté à un programme spécifique (environnement, santé, accompagnement de la transition des agriculteurs), plutôt que de contribuer au budget général de l’état. Cette dernière option est en effet fortement rejetée dans les deux classes de préférences, en cohérence avec les résultats existants dans la littérature.

Nous montrons enfin comment la probabilité d’appartenance à chaque classe est influencée par les variables sociodémographiques des répondants. La probabilité d’appartenir à la classe « pro-interdiction » est influencée positivement par l’âge du répondant, son niveau de dépense alimentaire, et le fait de vivre dans une zone rurale. Ce sont ces mêmes répondants qui sont déclarés plus concernés par les enjeux de santé et environnementaux liés au glyphosate dans notre questionnaire, et dont la consommation de biens alimentaires issus de l’agriculture biologique est plus importante.

Et après ?

Nos résultats montrent que, si l’ensemble de notre échantillon est en faveur d’une réduction forte de l’utilisation du glyphosate en agriculture, les préférences au sein de notre échantillon représentatif sont très hétérogènes. A priori, les trois quarts des répondants sont favorables à une interdiction du glyphosate, mais seulement un tiers l’est « quoi qu’il en coûte », c’est-à-dire même une fois confrontés aux conséquences engendrés en termes de hausse du coût de leur panier de denrées alimentaires. Pour les autres, ils sont soit opposés à l’interdiction (les 25% non favorables dans les questions pré-expérience), soit prêts à accepter un usage résiduel du glyphosate si cela permet de réduire suffisamment le coût de la politique sur leur panier de biens alimentaires.

En termes de recommandations de politiques publiques, une forte taxation du glyphosate pourrait être plus acceptable qu’une interdiction pour une portion significative de la population si cela réduit suffisamment le coût de la mesure pour les consommateurs, et si la recette de la taxe est dédiée à des programmes ciblés. Pour compléter notre analyse, il est donc nécessaire de mener des travaux d’évaluation des conséquences économiques de la réduction de l’utilisation du glyphosate afin de chiffrer précisément l’augmentation du coût des produits alimentaires associée à différents niveaux de réduction. Cela permettrait de voir si un scénario de taxation est effectivement préférable, dans la mesure où la réduction du coût induite pour les consommateurs est supérieure au montant nécessaire pour rendre cette politique acceptable pour une majorité de répondants. En effet, les niveaux de coûts utilisés dans les différentes alternatives proposées ont été choisis dans une gamme de valeurs réalistes étant données les estimations existantes mais, de par la méthode d’expérimentation elle-même et afin de mieux estimer les préférences des répondants, un niveau de réduction donné n’est pas toujours associé au même coût dans les différentes tâches de choix.

Enfin, il faut noter que pour réduire drastiquement l’usage de glyphosate, un taux de taxe extrêmement élevé est probablement nécessaire, étant donnée la faible sensibilité de la demande de ce produit à l’augmentation de son prix (faible élasticité-prix). Un tel taux de taxe peut être difficile à mettre en œuvre pour des raisons politiques (lobbies, oppositions). Dans tous les cas, si une telle taxe ambitieuse était instaurée, elle aboutirait à un résultat proche d’une interdiction du glyphosate (prix rédhibitoire dans la plupart des cas) sauf dans les cas extrêmes d’absence d’alternative au glyphosate. Cela permettrait d’éviter la mise en place d’exemptions qui accompagnent généralement les interdictions de manière non transparente et non incitative.

Pour en savoir plus

Amalie Bjørnåvold, Maia David, Vincent Mermet-Bijon, Olivier Beaumais, Romain Crastes dit Sourd, Steven Van Passel et Vincent Martinet (2023) To tax or to ban? A Discrete Choice Experiment to elicit public preferences for phasing out glyphosate use in agriculture. PLoS One 18(3):e0283131, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283131 (accès libre).

Données et code en accès libre : https://doi.org/10.57745/HC64OE

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet FAST « Faciliter l’Action publique pour Sortir des pesTicides », dans le cadre du Programme Prioritaire de Recherche ‘Cultiver et Protéger Autrement’ de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-20-PCPA-0005) https://anr.fr/ProjetIA-20-PCPA-0005.

Références :

Jacquet F., N Delame, J Lozano-Vita, X Reboud, C Huyghe (2019a) Alternatives au glyphosate en viticulture. Évaluation économique des pratiques de désherbage. Rapport d’évaluation INRAE.

Jacquet F., N Delame, A Thoueille, X Reboud, C Huyghe (2019b) Alternatives au glyphosate en arboriculture : Évaluation économique des pratiques de désherbage. Rapport d’évaluation INRAE.

Carpentier A., Fadhuile A., Roignant M., Blanck M., Reboud X., Jacquet F., Huyghe C. (2020). Alternatives au glyphosate en grandes cultures, Évaluation économique. Rapport d’évaluation INRAE.

* Maia David Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, Paris-Saclay Applied Economics, 91120 Palaiseau, France

Vincent Martinet Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, Paris-Saclay Applied Economics, 91120 Palaiseau, France