John C. Beghin, Anne-Célia Disdier, Stéphan Marette

Sommaire

- Introduction

- Les préférences des consommateurs

- Quelles conséquences pour la R&D visant à obtenir de nouveaux aliments ?

- En introduisant un risque de disparition du produit originel ?

- Conclusion

Introduction

Les nouvelles techniques génomiques (NTG)1 , permettant une amélioration des plantes, ont le potentiel de relever certains défis futurs liés à la sécurité alimentaire, à l’agroécologie et au réchauffement clima-tique (OCDE, 2018). Elles peuvent améliorer considérablement la qualité et la durabilité des aliments, des dimensions importantes en vue de réduire le gâchis alimentaire. Ces nouvelles techniques sont plus pré-cises et « moins intrusives » que celles conduisant aux Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), car elles ne recourent pas à l’introduction de gènes extérieures à la plante. La réglementation des innovations basées sur les NTG est une question sensible, débattue dans de nombreux pays à travers le monde. Cette question de la réglementation dépend de l’acceptabilité des consommateurs pour les aliments conçus avec ces nouvelles techniques.

La présente note montre que cette acceptabilité conditionne également les efforts en R&D (recherche et développement) autour de nouvelles variétés d’aliments pour un pays donné, car les consentements à payer (CAP) sont spécifiques à chaque pays. Nos travaux récents s’intéressent à cette question de l’acceptabilité de ces nouvelles technologies par les consommateurs et à leurs conséquences sur les possibilités d’émergence d’innovations variétales. Les travaux qui ont été réalisés se sont focalisés sur la détermination de CAP pour des pommes obtenues par hybridation conventionnelle et des pommes conçues à partir de NTG. Ces CAP sont ensuite introduits dans des modèles microéconomiques d’équilibre partiel permettant de comprendre les ajustements de marchés et les choix réglementaires. Cette approche permet d’anticiper ex ante les ajustements de marché, c’est-à-dire avant l’introduction effective des produits. Nous commençons par présenter les mesures obtenues pour les CAP pour les pommes évaluées en France et aux Etats-Unis.

Les préférences des consommateurs

Marette et al. (2021) comparent l’attitude des consommateurs et leur CAP pour des pommes modifiées via l’édition génomique (GE) en Europe et aux États-Unis. À partir de choix hypothétiques dans un la-boratoire et de différentes informations sur la technologie, ils mesurent les CAP de 162 Français et 166 Américains pour les nouvelles pommes, qui ne brunissent pas après avoir été tranchées. Les informations sont centrées sur (i) les avantages sociaux et privés d’avoir de nouvelles pommes, puis (ii) sur les techno-logies possibles menant à ces nouveaux avantages (hybrides conventionnelles, NTG, et génétiquement modifiées (OGM)).

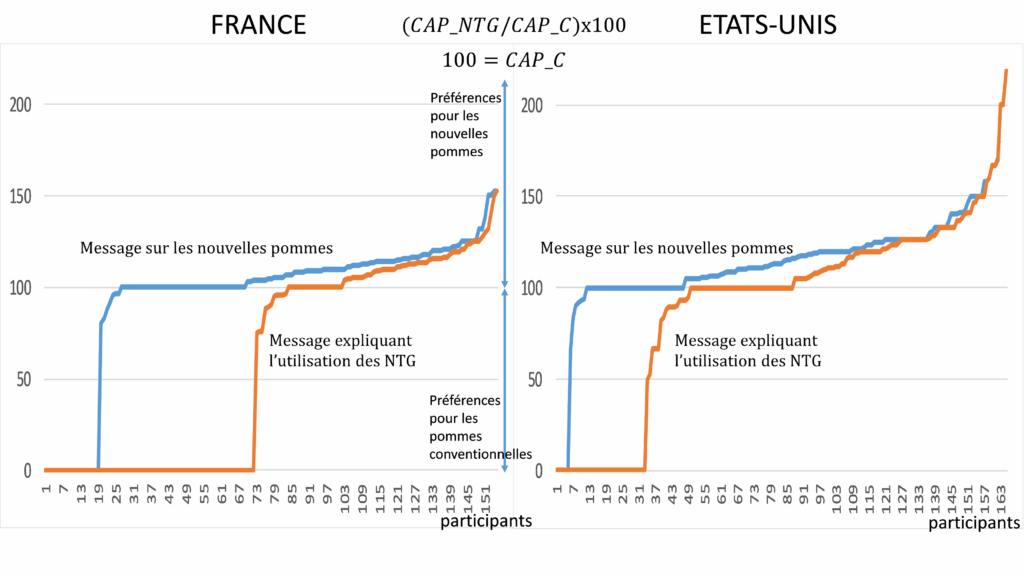

Le graphique 1 permet de représenter l’hétérogénéité des CAP dans les deux pays en se focalisant sur les NTG, et en omettant les OGM par souci de simplicité. Pour mettre en évidence cette hétérogénéité, chaque CAP exprimé par un consommateur pour le nouveau produit issu des NTG (noté CAP_NTG) est normalisé par celui qu’il exprime pour le produit conventionnel (CAP_C), ce qui donne le ratio (CAP_NTG/CAP_C) x100. L’axe des abscisses représente les participants, et l’axe des ordonnées représente ce ratio k (CAP_NTG/CAP_C) x100. Les ratios des différents participants sont ordonnés de manière croissante, avec une aversion pour les nouvelles pommes par rapport aux conventionnelles pour des valeurs du ratio in-férieures à 100, et une préférence pour des valeurs du ratio supérieures à 100. Les ratios liés au message mentionnant :

- les avantages des nouvelles pommes mais pas la technologie sous-jacente sont représentés par la courbe bleue

- que l’innovation avait été obtenue avec une NTG sont représentés par la courbe orange.

Le graphique 1 montre qu’il y a plus de consommateurs intéressés par l’innovation aux Etats‐Unis qu’en France (segment à droite de chaque courbe bleue avec des ratio >100). La courbe orange montre qu’il y a plus de réticences liées à l’édition génétique en France qu’aux Etats Unis. Plus précisément, de nombreux consommateurs français ne valorisent pas l’innovation, en exprimant une aversion lorsqu’elle est générée par la biotechnologie (segment à gauche de la courbe orange). Les consommateurs américains apprécient l’innovation, mais un tiers d’entre eux sont réticents à l’innovation générée par la biotechnologie (segment à gauche de la courbe orange). La diminution de CAP liée à la révélation d’information sur les NTG est plus faible pour les consommateurs américains que pour les consommateurs français. Toutefois, même en France, certains consommateurs sont intéressés par l’innovation obtenue par NTG (segment à droite de la courbe orange avec un ratio>100). Enfin, en France ou aux Etats‐Unis, ce sont les consommateurs intéressés par l’innovation qui peuvent justifier un investissement en R&D pour obtenir ces nouvelles pommes.

Quelles conséquences pour la R&D visant à obtenir de nouveaux aliments ?

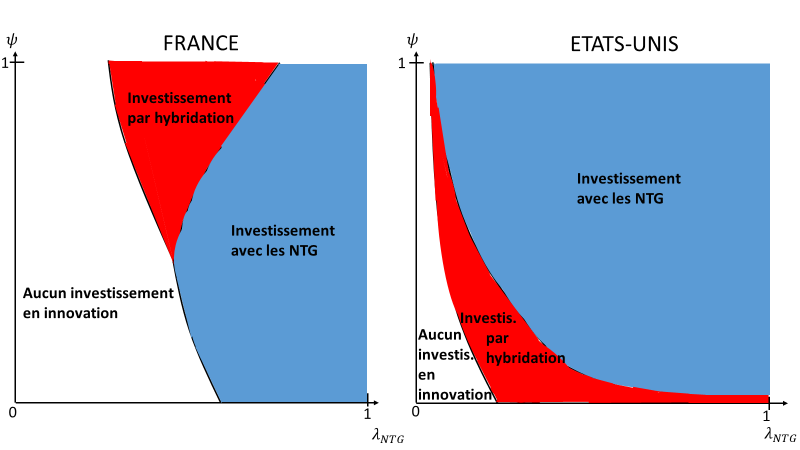

Marette et al. (2023) présentent un modèle d’investissement en recherche et développement (R&D) dans le domaine alimentaire, en prenant en considération les NTG et les méthodes traditionnelles d’hybridation. Le modèle microéconomique proposé intègre une innovation alimentaire incertaine et coûteuse, ainsi que les CAP des consommateurs pour les aliments conventionnels et les nouveaux aliments qui ne sont pas commercialisés. Ainsi les « futures demandes » sont inférées à partir des CAP et non encore observées sur les marchés. Ce cadre conceptuel est appliqué au cas de nouvelles pommes se conservant plus longtemps et brunissant moins vite, en prenant directement en compte les CAP des consommateurs français et américains, présentés dans le graphique 1.

Avec cette approche simplifiée, les « futures » demandes des participants représentant les consommateurs d’un pays dépendent des estimations de leurs surplus intégrant les CAP. Pour convertir les CAP des consommateurs en courbes de demande, il est supposé que chaque participant achète une unité (à savoir un kilo de pommes), fournissant le surplus le plus important, avec un surplus pour chaque produit déterminé par la différence entre le CAP et le prix du marché. Pour la caractérisation ex ante des achats possibles, les biens disponibles vendus sur le marché sont donnés en fonction de l’investissement d’innovation réalisé (ou non) et du succès (ou non) de cet investissement. La puissance publique est ici en charge de l’innovation, comme cela est très souvent observé avec les NTG développés par des universités et des instituts publics, notamment à cause du temps très long de mise au point. La puissance publique choisit donc un type d’innovation, hybride ou NTG. Si l’innovation NTG est sélectionnée, l’économie encourt une dépense fixe irrécupérable ![]() (Sunk Cost), associée à l’investissement en R&D, conduisant à une probabilité de succès

(Sunk Cost), associée à l’investissement en R&D, conduisant à une probabilité de succès ![]() . La méthode hybride est moins coûteuse (

. La méthode hybride est moins coûteuse (![]() ), mais elle conduit à une probabilité de succès plus faible

), mais elle conduit à une probabilité de succès plus faible ![]() .

.

La puissance publique recherche l’innovation maximisant le bien‐être social ex ante, intégrant dans ce modèle simplifié, le surplus espéré des consommateurs, prenant en compte les différentes configurations de succès/échec des investissements, et les dépenses fixes irrécupérables qui sont

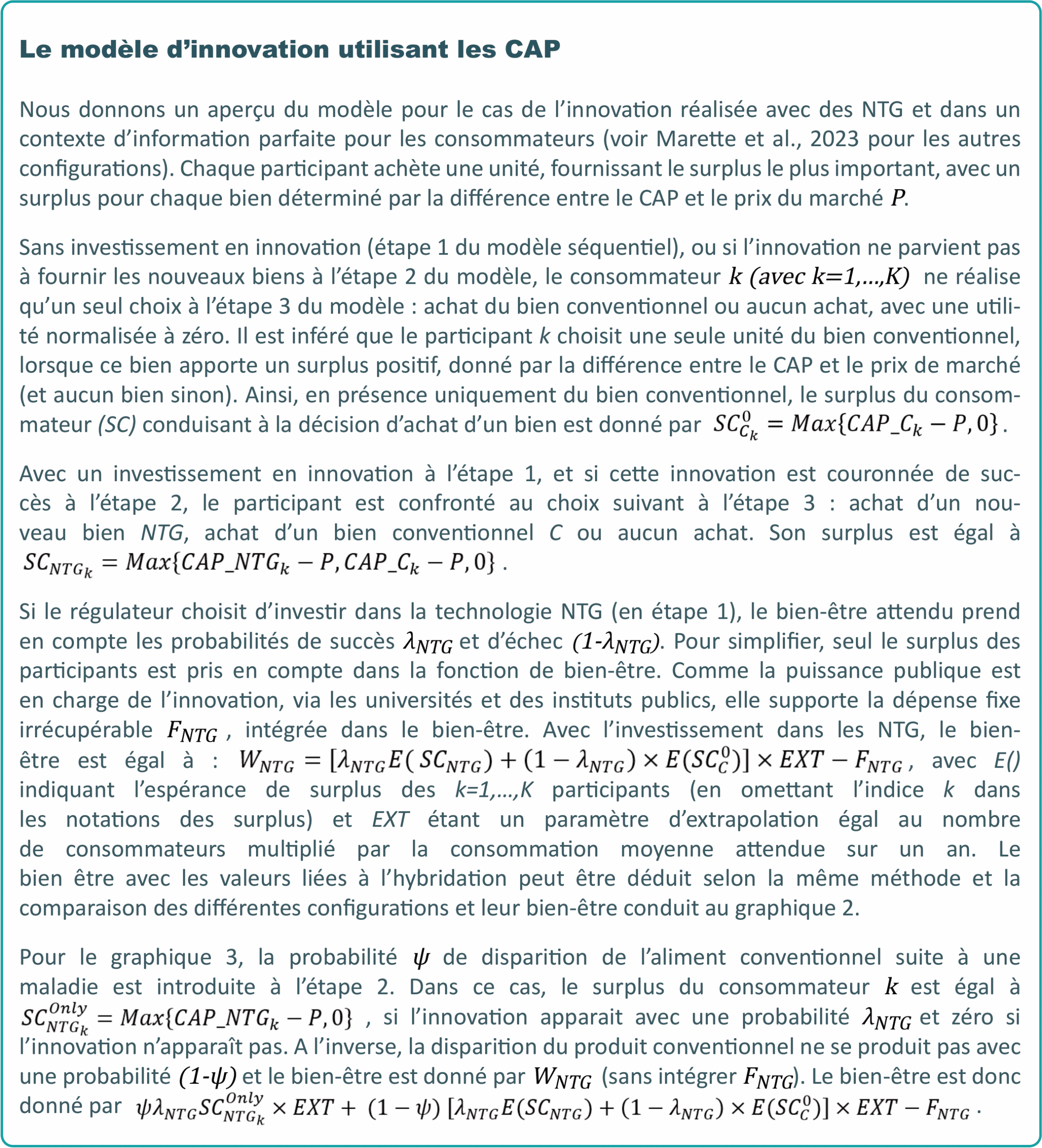

soustraites (voir l’encadré). Le graphique 2 représente les choix optimaux décidés par la puissance publique, basé sur la comparaison des mesures de bien‐être social ex ante pour la France (graphe de gauche) et pour les Etats‐Unis (graphe de droite).

Sur ce graphique 2, la probabilité de succès d’un investissement avec des NTG, ![]() , est représentée sur l’axe des abscisses, et le coût fixe irrécupérable

, est représentée sur l’axe des abscisses, et le coût fixe irrécupérable ![]() avec des NTG est représenté sur l’axe des ordonnées (en supposant les valeurs

avec des NTG est représenté sur l’axe des ordonnées (en supposant les valeurs ![]() et

et ![]() comme dans Marette et al., 2023). Dans un contexte d’information complète sur les produits pour les consommateurs, il apparaît que les NTG peuvent être socialement bénéfiques lorsque la probabilité de succès avec ces NTG est relativement élevée et le coût fixe irrécupérable relativement faible, ce qui correspond à la zone inférieure de chaque graphe. Dans le cas contraire, l’hybridation traditionnelle pour la pomme ne brunissant pas est socialement optimale uniquement aux Etats‐Unis pour des valeurs moyennes de coûts fixes irrécupérables (graphe de droite). En France, l’hybridation n’est pas choisie (graphe de gauche), car la pomme qui ne brunit pas est peu valorisée par les consommateurs. Aussi, la choisir est peu intéressant, du fait de sa faible probabilité de succès

comme dans Marette et al., 2023). Dans un contexte d’information complète sur les produits pour les consommateurs, il apparaît que les NTG peuvent être socialement bénéfiques lorsque la probabilité de succès avec ces NTG est relativement élevée et le coût fixe irrécupérable relativement faible, ce qui correspond à la zone inférieure de chaque graphe. Dans le cas contraire, l’hybridation traditionnelle pour la pomme ne brunissant pas est socialement optimale uniquement aux Etats‐Unis pour des valeurs moyennes de coûts fixes irrécupérables (graphe de droite). En France, l’hybridation n’est pas choisie (graphe de gauche), car la pomme qui ne brunit pas est peu valorisée par les consommateurs. Aussi, la choisir est peu intéressant, du fait de sa faible probabilité de succès ![]() .

.

En introduisant un risque de disparition du produit originel ?

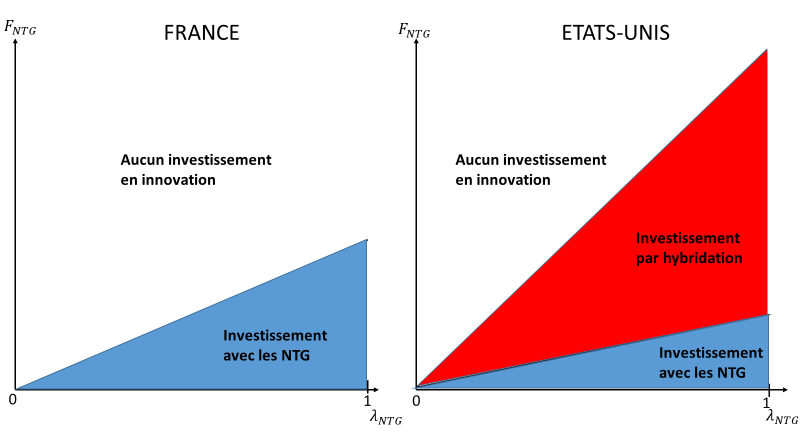

A partir du modèle précédent, Marette et al. (2023) étudient également une configuration avec un risque de disparition du produit conventionnel, liée à la prévalence d’une bactérie ou d’un virus. C’est par exemple le cas du ringspot virus qui a conduit à la disparition de la papaye conventionnelle à Hawaii. Pour rendre compte de cet effet, nous introduisons la probabilité ψ de disparition de l’aliment conventionnel suite à une maladie. La disparition ne se produit donc pas avec une probabilité (1‐ψ).Cette probabilité est prise en compte par le décideur public avant les choix d’investissement. Ainsi, de nouvelles valeurs de bien‐être ex ante, intégrant la probabilité de disparition, sont calculées sur la base du CAP des consommateurs et de leur surplus par unité associés (voir l’encadré). La comparaison des mesures de bien‐être ex ante conduit à la sélection de la stratégie socialement optimale présentée dans le graphique 3.

Sur le graphique 3, une menace importante sur la production des pommes conventionnelles (forte valeur de ψ) augmente la désirabilité sociale de nouvelles pommes générées par les NTG ou l’hybridation traditionnelle. Une valeur relativement élevée de la probabilité de disparition ψ conduit à de plus fortes incitations pour la sélection des investissements dans l’innovation. L’investissement hybride est socialement optimal pour des valeurs relativement faibles ou moyennes de la probabilité de succès des NTG, ![]() . En revanche, pour une valeur élevée de

. En revanche, pour une valeur élevée de ![]() (côté droit de chaque graphique), l’investissement avec NTG domine clairement en raison de l’émergence probable de l’innovation. La comparaison entre le graphique 2 (sans risque de disparition avec ψ=0) et le graphique 3, montre que la stratégie de NTG est renforcée avec le risque de disparition des cultures conventionnelles. Ainsi, les NTG présentent une « valeur d’option », servant de recours en cas de disparition des aliments conventionnels.

(côté droit de chaque graphique), l’investissement avec NTG domine clairement en raison de l’émergence probable de l’innovation. La comparaison entre le graphique 2 (sans risque de disparition avec ψ=0) et le graphique 3, montre que la stratégie de NTG est renforcée avec le risque de disparition des cultures conventionnelles. Ainsi, les NTG présentent une « valeur d’option », servant de recours en cas de disparition des aliments conventionnels.

Conclusion

L’approche précédente repose sur un modèle microéconomique simplifié, mais pouvant faire l’objet de nombreuses extensions afin de rendre compte plus précisément de la spécificité de certains marchés alimentaires (voir les extensions à la fin de Marette et al., 2023). Des analyses complémentaires permettent également une prise en compte des profits des entreprises, ainsi qu’une compréhension de l’impact des brevets et de l’organisation des chaînes d’approvisionnement (Lemarié et Marette, 2022). L’approche présentée dans cette note montre le lien crucial entre acceptabilité des consommateurs et investissement en R&D pour obtenir de nouveaux aliments via les NTG. Au‐delà des NTG, la méthodologie proposée permet notamment d’utiliser les CAP pour de nouveaux produits non‐commercialisés et estimés par des méthodes expérimentales, pour essayer d’approximer les « futures demandes » actuellement inobservables. La méthodologie permet également de mesurer l’impact sur le fonctionnement des marchés de nouveaux labels comme le Nutri‐score ou un label environnemental. Plus généralement, cette approche permet de réfléchir sur les stratégies de R&D ou de labélisation dans le domaine très sensible de l’alimentation.

1 ‐ Les NTG englobent les technologies ZFN‐1 (zinc‐finger nuclease), ZFN‐2 et ZFN‐3, les TALEN (transcription activator‐like effector nuclease), le CRISPR‐Cas9 (clustered regularly interspaced short palindromic repeat) et la mutagenèse dirigée par oligonucléotides. Un document de l’INRAE (2015) permet de comprendre le déroulement d’une manipulation utilisant le CRISPR‐Cas9 pour la tomate.

Les auteurs

John C. Beghin (Yeutter Institute of International Trade and Finance, and Department of Agricultural Economics, University of Nebraska Lincoln, USA)

Anne‐Célia Disdier (PSE‐INRAE, France)

Stéphan Marette Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, Paris-Saclay Applied Economics, 91120 Palaiseau, France

Pour en savoir plus

– Stéphan Marette, Anne‐Célia Disdier, John C Beghin (2021). A comparison of EU and US consumers’ willingness to pay for gene‐edited food: Evidence from apples. Appetite, Elsevier, 2021, 159, 11 p. — 10.1016/j. appet.2020.105064 — hal‐03126073.

– Stéphan Marette, John C. Beghin, Anne‐Célia Disdier, Eliza Mojduszka (2023). Can foods produced with new plant engineering techniques succeed in the marketplace? A case study of apples. Applied Economic Perspectives and Policy, 45,1, p. 414‐435 — 10.1002/aepp.13208 — hal‐03454724.

– Stéphane Lemarié, Stéphan Marette (2022). The socio‐economic factors affecting the emergence and impacts of new genomic techniques in agriculture: A scoping review. Trends in Food Science and Technology, 129, pp.38‐48 — 10.1016/j.tifs.2022.07.013 — hal‐03812850.

Autres références

– INRAE (2015). Une manip en images : CRISPR‐Cas9, aussi précis que des ciseaux. Disponible sur https://www.inrae.fr/actualites/manip‐images‐crispr‐cas9‐precis‐que‐ciseaux.

– OCDE (2018). Conférence de l’OCDE sur l’edition génomique : Application dans l’agriculture. Disponible sur https://

www.oecd.org/fr/environnement/edition‐genome‐agriculture/. agriculteurs, et pour la vente sur les marchés locaux et dans les écoles.