Olivier ALLAIS, Johanna CALVARIN, Marine LANDREAU, Virginie MOLINA, Ghislaine NARAYANANE, Stéphan MARETTE, Odeline MOLLE, Lydiane NABEC, Fanny SADIER et Louis-Georges SOLER*

Sommaire

- Introduction

- Le contexte : l’information imparfaite, la complexité des choix publics et prolifération des labels

- Le Nutri-Score est-il plus efficace que d’autres types d’affichage ?

- Quel est l’impact du Nutri-Score sur les choix des consommateurs

- Comment le Nutri-Score s’est-il déployé sur le marché français depuis 2017 ?

- Quelle reformulation des produits quand le Nutri-score est affiché ?

- Les scores versus les autres instruments possibles ?

- Un nouveau score environnemental est-il pertinent en présence d’un affichage Nutri-Score ?

Introduction

Le gouvernement français a mis en place en 2017 un système d’étiquetage nutritionnel simplifié, le Nutri-Score, pouvant être utilisé par les firmes de l’agroalimentaire sur la base du volontariat. Ce dispositif permet de classifier les produits alimentaires selon une note synthétique allant de A à E et correspondant à des couleurs allant du vert foncé à l’orange foncé. Un système de score environnemental, dont le principe a été voté par le Parlement dans le cadre de la Loi Climat et Résilience (2021), a été récemment étudié pour le Ministère de la transition écologique et l’ADEME. Une version est en cours de mise en place dans le secteur textile, et pourrait être étendue à l’alimentaire à un horizon qui reste indéterminé. La mise en place de ces systèmes pose la question de leur efficacité sur les marchés, pour changer les choix alimentaires des consommateurs et améliorer les qualités nutritionnelle et environnementale de l’offre de produits.

Néanmoins, dans un environnement commercial surchargé de messages et de logos, la transmission d’une information crédible reste difficile. Les pouvoirs publics sont confrontés à un double défi dans le secteur alimentaire : informer sur la qualité nutritionnelle d’une part, et sur la qualité environnementale, d’autre part. Dans ce contexte, ils envisagent d’apposer un logo sur le devant de l’emballage des produits alimentaires afin d’orienter les consommateurs vers des produits ayant un impact moindre sur l’environnement.

L’affichage de logos, nutritionnels ou environnementaux, a des effets sur l’offre de produits (à savoir les stratégies des industriels concernant la qualité des produits et les prix) mais également sur la demande et les choix des consommateurs. Cette note s’attachera à présenter ces effets, et à identifier les limites liées à ces étiquetages, en se focalisant sur les résultats obtenus par les équipes de PSAE.

Les analyses des articles présentés dans ce brief mobilisent diverses méthodologies (expériences en laboratoire ou contrôlées, expérience de terrain randomisée, enquêtes, économétrie sur données d’achat, économie comportementale). Les principaux résultats sont présentés sous forme de réponses à des questions qui sont centrales du point de vue de l’économie publique. Avant de présenter ces différentes questions, nous rappelons rapidement le contexte dans lequel les consommateurs évoluent quand ils font leurs choix alimentaires.

Le contexte : l’information imparfaite, la complexité des choix publics et prolifération des labels

Les politiques publiques peuvent chercher à améliorer la santé des consommateurs ou à réduire l’impact environnemental de leurs choix alimentaires. Il existe plusieurs options : l’information par étiquetage des produits (Nutri-Score, labels de qualité, score environnemental…), les normes et standards de qualité, la fiscalité nutritionnelle et environnementale. Ces différentes options permettent plus ou moins d’améliorer l’impact nutritionnel ou environnemental des choix de produits, mais elles présentent également des limites et des coûts, ce qui complique le choix des décideurs publics. Concernant plus précisément l’affichage, plusieurs points sont à noter :

- L’information sur les caractéristiques des produits est souvent complexe à transmettre à cause notamment d’une attention limitée, des biais de compréhension ou d’un usage limité de l’information dans les choix alimentaires. Certaines informations nutritionnelles ou environnementales ne sont pas connues ou parfois difficilement comprises par de nombreux consommateurs.

- Les labels et allégations permettent de simplifier l’information transmise, d’améliorer son accessibilité et peuvent constituer des heuristiques de choix pour les consommateurs, qui raccourcissent leur processus de décision.

- Néanmoins, la prolifération des labels et des allégations compromet leur efficacité en créant une fatigue informationnelle, des erreurs d’interprétation ou des risques de confusion entre labels chez les consommateurs (Yokessa et Marette, 2019).

Face à de telles difficultés, les scores ou les feux de signalisation (traffic lights) apposés en face-avant des produits alimentaires ont été proposés dans plusieurs pays dont la France. Ces outils ne peuvent pas résoudre à eux seuls toutes les difficultés qui viennent d’être énoncées, mais ils devraient simplifier la transmission d’information concernant certaines caractéristiques et améliorer l’attention des consommateurs lors de leurs choix alimentaires en rayon.

Concernant les scores qui synthétisent différentes caractéristiques et classifient les produits, deux sujets doivent être minutieusement étudiés par le décideur public, à savoir le calcul du score et le choix du format d’étiquetage. Premièrement, le calcul des scores peut s’appuyer sur des éléments scientifiques (nutrition, impacts environnementaux…), mais aussi requérir des choix du décideur public dès lors qu’il est nécessaire d’agréger et de pondérer différentes dimensions, comme par exemple dans le calcul de l’impact environnemental d’un produit. Deuxièmement, l’étiquetage de ces scores sur les emballages des produits alimentaires peut se traduire par des formats différents : couleurs, nombre de niveaux, classement ordinal ou cardinal, lettres ou valeurs chiffrées en absolu ou en relatif…. Les deux sujets doivent faire l’objet d’évaluations quant à leurs effets sur les décisions des acteurs et leurs impacts sur les marchés. L’utilisation de ces scores pour l’étiquetage selon des formats différents a notamment été étudié.

Le Nutri-Score est-il plus efficace que d’autres types d’affichage ?

Il existe différents étiquetages simplifiés pouvant signaler la qualité nutritionnelle. Parmi eux, on distingue notamment les repères nutritionnels journaliers (RNJ), les feux de signalisation multiples appliqués à différents critères, des alertes (warnings), ou les scores synthétisant plusieurs critères en une seule note. Ils résultent d’arbitrages différents entre simplicité et exhaustivité, et il n’est pas facile de savoir, a priori, lequel est le plus efficace pour améliorer la qualité nutritionnelle des choix alimentaires des consommateurs.

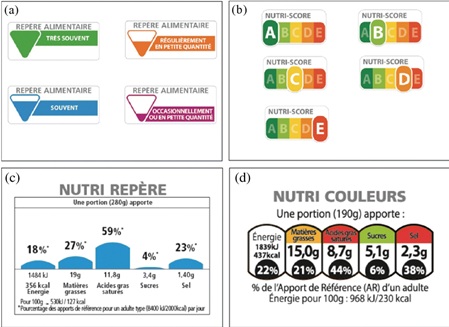

Dubois et al. (2021) ont comparé les effets de quatre systèmes d’étiquetage (voir Figure 1) sur la qualité nutritionnelle des aliments achetés en supermarché, à partir d’une expérience contrôlée randomisée en conditions réelles d’achats. Plus de 1,9 million d’étiquettes ont été apposées en 2016 sur 1 266 produits alimentaires dans 60 supermarchés français et 1 668 301 achats ont été analysés. Les supermarchés étaient répartis en différents groupes. L’impact des différents logos a été évalué via la méthode économétrique des doubles différences. Le logo le plus efficace, le Nutri-Score, a permis d’augmenter de 14% les achats alimentaires se situant dans le tiers supérieur de la qualité nutritionnelle et de réduire les achats de produits de faible qualité ou non étiquetés. Contrairement aux autres étiquetages nutritionnels simplifiés, le Nutri-Score a amélioré significativement la qualité nutritionnelle du panier alimentaire moyen de 2.5%. Ces résultats (et ceux d’autres études) ont participé à l’adoption du Nutri-Score comme système volontaire par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé en 2017.

Figure 1 : Systèmes d’étiquetage nutritionnel apposés en face avant des produits testés dans l’article de Dubois et al. (2021)

Quel est l’impact du Nutri-Score sur les choix des consommateurs

Un autre moyen de connaitre précisément les réactions des consommateurs consiste à utiliser des protocoles expérimentaux en laboratoire. Des résultats en laboratoire ont permis d’obtenir des détails très précis sur les comportements des consommateurs face au Nutri-Score uniquement. Poquet et al. (2019) ont montré que le Nutri-Score a permis une augmentation significative de la qualité nutritionnelle des snacks choisis par des enfants et des mères de famille. Le budget des snacks choisis est resté inchangé ou a diminué après l’application de l’étiquetage nutritionnel simplifié. Les enfants et les mères appréciaient significativement moins les collations après l’apposition du logo qu’avant, ce qui suggère un coût hédonique associé à un changement en faveur de choix de collations plus sains. Cela pose la question de la pérennité du changement de comportement induit par le Nutri-Score.

Marette et al. (2019) ont également étudié les comportements en laboratoire. Le protocole expérimental, axé sur le consentement à payer (CAP) des participants pour les céréales du petit-déjeuner, a permis d’identifier avec précision l’impact de l’apposition du Nutri-Score, et de la révélation d’explications supplémentaires sur la nutrition. Ainsi, les CAP étaient d’abord indiqués sans aucune information, puis à l’issue d’étapes successives dévoilant des informations additionnelles. Les résultats de cet article montrent une influence significative de l’apposition du Nutri-Score et des explications supplémentaires sur le CAP des consommateurs. En ce qui concerne la simple apposition du Nutri-Score (sans aucune autre information), la couleur orange foncé associée à une faible qualité nutritionnelle des aliments a un impact durable par rapport à l’impact des couleurs verte et jaune. En d’autres termes, l’apposition des Nutri-Score sur tous les produits entraîne principalement une réduction du CAP pour les produits de couleur orange foncé, bien que les CAP d’autres produits aux couleurs verte ou jaune changent également. Les explications supplémentaires sur les Nutri-Score et la nutrition sont également importantes car elles influencent considérablement les CAP. Il s’agit de résultats en laboratoire qui marquent un intérêt de nombreux consommateurs, mais l’observation des achats dans les commerces et des parts de marché des produits donnent des mesures fiables de l’impact du Nutri-Score.

Comment le Nutri-Score s’est-il déployé sur le marché français depuis 2017 ?

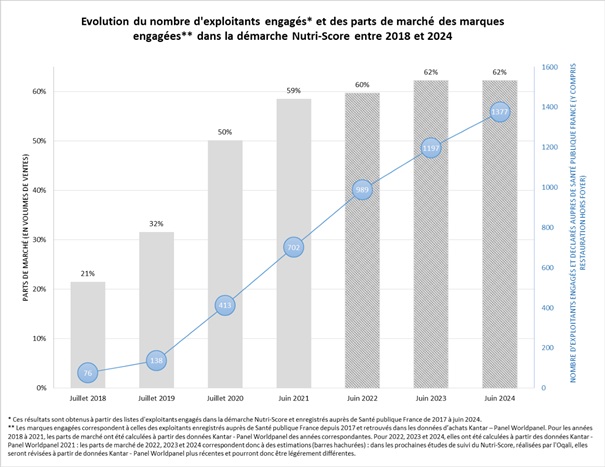

Depuis sa mise en place sur le marché français, l’Oqali (Observatoire de l’alimentation) est en charge du suivi annuel du déploiement du Nutri-Score. En s’appuyant sur les listes d’exploitants enregistrés dans la démarche Nutri-Score sur le site de Santé publique France, on observe une augmentation continue de ces engagements, tout particulièrement à partir de 2019 avec 138 exploitants contre 1377 en 2024 (voir Figure 2).

Lorsqu’on s’intéresse aux parts de marché de ces marques engagées(1), elles progressent constamment, tout particulièrement entre 2019 et 2020, passant de 32% à 50% des volumes de ventes des produits transformés suivis par l’Oqali.2 Cette hausse traduit notamment l’engagement massif des marques de distributeurs qui devient quasi-total dès 2021. Les marques nationales contribuent également à cette hausse, dans une moindre mesure : 11% des volumes de ventes des marques nationales correspondent à des exploitants engagés en 2018 contre 33% en 2021. Cette différence peut être liée au fait que :

- l’engagement dans la démarche Nutri-Score se fait par marque. Or, les marques de distributeurs ont des marques similaires pour toutes les catégories de produits alors que les marques nationales ont souvent des marques dédiées par catégorie de produits ;

- certaines marques nationales engagées ne sont pas retrouvées dans les données d’achats et/ou correspondent à de faibles part de marché, d’où un décalage entre le nombre important de marques nationales engagées entre 2018 et 2021 et la faible part de marché associée.

A noter qu’à partir de 2021, la hausse des parts de marché des marques engagées ralentie jusqu’à une stabilisation à hauteur de 62% des volumes de ventes à partir de 2023 (voir Figure 2), avec environ 31% pour les marques de distributeurs, 21% pour les marques nationales et 10% pour les autres segments de marché. A ce stade, les 6 catégories de produits, qui présentent les parts de marché les plus élevées pour les marques engagées dans la démarche Nutri-Score (supérieures à 80% en volumes de ventes), sont les céréales pour petit-déjeuner, les conserves de fruits, les produits transformés à base de pomme de terre, la panification croustillante et moelleuse, les plats cuisinés surgelés et la charcuterie.

Figure 2 : Evolution du nombre d’exploitants engagés et des parts de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score entre 2018 et 2024

Quelle reformulation des produits quand le Nutri-score est affiché ?

L’Oqali a étudié les reformulations des produits alimentaires, suite à l’introduction du Nutri-Score, pour 3 catégories de produits : les plats cuisinés ambiants, frais et surgelés.

Entre 2016 et 2020, l’apposition du Nutri-Score a eu un impact limité sur la composition nutritionnelle des plats cuisinés ambiants, frais et surgelés. En effet, à l’échelle de ces 3 catégories de produits, l’apposition du logo a été associée à une diminution significative de la teneur moyenne en sucres (-0,4g/100g) pour les plats cuisinés frais, tandis qu’aucune évolution significative n’y a été associée pour les autres nutriments (matières grasses, acides gras saturés, protéines, sel et fibres).

L’analyse des valeurs nutritionnelles des produits avec Nutri-Score diffère selon les familles de produits (avec ou sans pondération par les parts de marché). Certaines familles ont montré des changements significatifs, tandis que d’autres n’ont pas été affectées. Il est à noter qu’en 2020, les plats cuisinés dont les marques sont engagées dans le Nutri-Score (de 16% à 33 % selon la catégorie de produits) sont déjà relativement bien positionnés nutritionnellement : la large majorité de ces plats cuisinés collectés apposent un Nutri-Score A et B (de 73% à 90% selon la catégorie de produits). Cette spécificité peut vraisemblablement expliquer la faible incitation à reformuler. Le Nutri-Score est alors utilisé comme un marqueur de meilleure qualité nutritionnelle auprès des consommateurs.

Enfin, le peu de produits affichant un Nutri-Score en 2020 a fortement limité l’analyse de nombreuses familles de produits faute d’effectifs suffisants. Sur les 3 catégories étudiées entre 2016 et 2020, l’influence du Nutri-Score sur la reformulation des produits reste difficile à généraliser. Cependant, ces résultats ne permettent pas de présager de l’impact du Nutri-Score sur les efforts de reformulation des autres catégories de produits, ni de préjuger des stratégies des entreprises sur une période plus récente. L’Oqali poursuit ces travaux sur d’autres catégories de produits et sur une période plus récente (entre 2020 et 2025).

Un nouveau score environnemental est-il pertinent en présence d’un affichage Nutri-Score ?

Un système de score environnemental, dont le principe a été voté par le Parlement dans le cadre de la Loi Climat et Résilience (2021) devrait être mis en place en France dans un futur proche. Au moment de la rédaction de ce brief (mars 2025), aucun score, ni aucun type d’affichage n’ont été sélectionné par les pouvoirs publics. Une des difficultés inhérentes à l’émergence d’un tel score est le grand nombre de caractéristiques à prendre en compte : émissions de méthane et de CO2, la consommation d’eau, l’usage des sols, l’usage des pesticides, l’impact sur la biodiversité, etc. Helias et al. (2022) et Soler et al. (2021) soulignent qu’un système d’étiquetage environnemental est pertinent et réalisable à partir de données des analyses de cycle de vie des produits. L’agrégation et de la pondération des différentes dimensions environnementales ainsi que la forme de l’affichage restent des questions largement ouvertes.

Dans ce contexte, Marette (2022) a réalisé une enquête en ligne pour comprendre l’impact de différents scores sur les intentions d’achats. Celle-ci a été menée en France et avait pour objectif d’examiner comment le fait de fournir différents scores sur l’environnement et/ou la nutrition pouvait influencer les intentions d’achat pour une pizza (présentée comme un produit fictif). 1200 participants ont été recrutés en France en avril 2021. Ils ont été interrogés sur leurs intentions d’achat pour une pizza, avant et après avoir vu les scores nutritionnels et/ou écologiques associés à des couleurs et des lettres similaires à celles du format du Nutri-Score. Ainsi, le score nutritionnel était le Nutri-Score et le score environnemental était l’Eco-Score, s’inspirant du format présenté par Open Food Facts et Yuca au moment de l’étude (devenu aujourd’hui le Green-Score). Un Global-Score synthétisant à la fois les dimensions nutritionnelles et écologiques a également été testé. Les intentions d’achat étaient d’abord indiquées sans aucune information, puis à l’issue de 2 étapes additionnelles dévoilant les scores. Les consommateurs étaient répartis dans différents sous-groupes prenant en compte la diversité des couleurs (et des lettres) possibles. Les résultats montrent que l’apposition des scores et des couleurs affecte significativement les intentions d’achat pour cette pizza. En effet, pour chaque type de score (à savoir nutritionnel, écologique ou global), l’effet dominant vient de la réduction des intentions d’achat liée à la couleur orange (associée aux lettres D ou E), bien que les couleurs vertes ou jaunes modifient également les intentions d’achat mais dans une moindre mesure. Avec la couleur orange foncé, le score nutritionnel entraîne des baisses des intentions d’achat plus importantes que celles liées au score écologique ou au Global-Score, montrant une plus forte sensibilité donnée à la dimension de santé par rapport celle de l’environnement. Lors de la combinaison de deux scores de couleurs opposées, l’impact négatif de la couleur orange foncé pour un score sur les intentions d’achat n’est pas compensé par l’impact positif de la couleur verte pour l’autre score. Cela réduit l’espace des produits admissibles à ceux qui ne sont pas de couleur orange foncé, ni pour la nutrition, ni pour environnement, ce qui souligne le rôle de substituts de couleur jaune ou verte.

Figure 3 : Exemples d’étiquetages alimentaires

A partir d’une étude expérimentale réalisée sur 105 participants en laboratoire, Nabec et al. (2025) confirment les résultats précédents et montrent 3 effets principaux de l’apposition d’un score nutritionnel Nutri-Score avec un score environnemental sur la face-avant des produits alimentaires. Premièrement, l’apposition d’un seul score favorable (vert) n’augmente pas significativement le CAP des consommateurs, mais l’apposition conjointe de deux scores favorables le fait. Lorsqu’un score est défavorable, le CAP des consommateurs diminue de manière significative, même si un autre score est favorable (il n’existe pas de compensation entre un score favorable et un défavorable). La diffusion d’informations supplémentaires sur les scores n’a pas d’impact sur le CAP des consommateurs.

Ces études montrent qu’un nouveau score est possible et peut avoir un impact sur les choix des consommateurs, notamment en réduisant l’espace des produits admissibles à ceux qui ne sont pas de couleur orange foncé, ni pour la nutrition, ni pour environnement. A ce stade, il existe beaucoup de questions qui restent en suspens, puisqu’aucun système n’a été effectivement mis en place en France. En particulier, on peut se demander quel serait l’impact de ce nouveau score environnemental sur l’existence des écolabels existants, et si un tel affichage limiterait ou renforcerait la prolifération des affichages existants (voir figure 3). Le choix (ou non) de l’affichage de ce score environnemental pourrait être aussi comparé à un mécanisme alternatif recourant à la taxation ou la subvention des aliments selon le score environnemental obtenu. Enfin, la prise en compte d’autres critères comme le bien-être animal ou l’existence d’un revenu décent pour les agriculteurs pourraient être ajoutés aux critères nutritionnels et environnementaux, afin de définir un score de durabilité de l’alimentation (un « Dura-Score »). Toutes ces questions pourraient être testées avec les différentes méthodes présentées dans cette note.

Conclusion

Cette note a présenté des travaux des équipes de l’UMR PSAE. Ces contributions mobilisent des méthodes économiques quantitatives, et elles s’insèrent dans le corpus de très nombreux autres articles publiés autour des scores et des affichages à l’attention des consommateurs.

Les approches présentées dans cette note ont montré que le Nutri-Score a eu des impacts significatifs sur les choix des consommateurs et des producteurs, avec de nombreux effets économiques à moyen et long terme qui restent encore à étudier. Les méthodologies utilisées permettent également de mesurer l’impact sur le fonctionnement des marchés de nouveaux scores, comme le score environnemental. D’autres questions ouvertes restent à analyser comme la possibilité d’affichage de scores calculés à l’échelle du panier (notamment pour les achats sur internet) ou la généralisation de scores personnalisés (sur des « applis » téléphoniques).

Plus généralement, les approches quantifiées utilisées permettent de réfléchir sur la manière de transmettre l’information dans le domaine de l’alimentation. En agissant comme un repère de choix efficace pour les consommateurs en rayon, les scores ne sont pas uniquement des outils normatifs de distinction des bonnes et des mauvaises pratiques d’offre et de demande alimentaire. Les métriques des scores peuvent également servir à l’élaboration de différents instruments réglementaires comme la régulation de la publicité ou mise en place d’un schéma de taxation et de subvention des aliments, garantissant in fine une cohérence et une efficacité de l’action publique.

Pour en savoir plus :

Dubois, P., Albuquerque, P., Allais, O., Bonnet C., Bertail P., Combris P., Lahlou S., Rigal N., Ruffieux B., Chandon P. (2021). Effects of front-of-pack labels on the nutritional quality of supermarket food purchases: evidence from a large-scale randomized controlled trial. Journal of the Academy Marketing Science, 49. 119-138.

Fialon, M., Serafini, M., Galan, P., Kesse-Guyot, E., Touvier, M., Deschasaux, M., Sarda, B., Hercberg, S. Nabec, L. et Julia, C. (2022). Nutri-Score and NutrInform Battery: Effects on Performance and Preference in Italian Consumers. Nutrients. 14. 3511. 10.3390/nu14173511.

Hélias, A., van der Werf, H.M.G., Soler, LG., Aggeri, F., Dourmad, J.-Y., Julia C., Nabec L., Pellerin S., Ruffieux B. et Trystram G. (2022), Implementing environmental labelling of food products in France. International Journal of Life Cycle Assessment.

Marette, S. ; Nabec, L. ; Durieux, F. (2019). Improving Nutritional Quality of Consumers’ Food Purchases With Traffic-Lights Labels: An Experimental Analysis. Journal of Consumer Policy, 42, pages 377–395.

Marette, S. (2022). Ecological and/or Nutritional Scores for Food Traffic-Lights: Results of an Online Survey Conducted on Pizza in France. Sustainability, (2022), vol. 14, n° 1. 23 p.

Nabec L, Marette S, et Durieux F. (2019), Les effets du Nutri-Score en France sur le consentement à payer des consommateurs à faible revenu Décisions Marketing, 96, 69-88.

Nabec L., E. Delacroix S. Marette (2025) Does Eco-Score affixing on Front-Of-Pack of food products decrease Nutri-Score efficiency? International Marketing Trends Conference, Venice, 22-25th january 2025.

Nabec L. (2024), Nutri-Score : pourquoi les marques ont intérêts à l’adopter sans attendre, The Conversation, Rubrique Economie, publié le 15 décembre 2024.

Oqali (2023) Etude d’évolution du secteur des plats cuisinés ambiants – Données 2010, 2016 et 2020 https://www.oqali.fr/media/2025/01/OQALI-2023_Rapport_evolution_Plats-cuisines-ambiants-.pdf

Oqali (2023) Etude d’évolution du secteur des plats cuisinés frais – Données 2009, 2016 et 2020

https://www.oqali.fr/media/2024/02/OQALI-2023_Rapport_etude_evolution_Plats-cuisines-frais-revu.pdf

Oqali (2023) Etude d’évolution du secteur des plats cuisinés surgelés – Données 2012, 2016 et 2020

https://www.oqali.fr/media/2023/04/OQALI_2023_Rapport_evolution_Plats-cuisines-surgeles.pdf

Oqali (2018) Montée en puissance du Nutri-Score – premier état des lieux https://www.oqali.fr/media/2021/12/OQALI2019_MonteeenpuissanceduNutri-Score_premieretatdeslieux.pdf

Oqali (2019) Déploiement du Nutri-Score : analyse à partir des données transmises à l’Oqali https://www.oqali.fr/media/2021/12/Oqali2019_Deploiement_du_Nutri_Score_analyse_a_partir_des_donnees_transmises_a_l_Oqali.pdf

Oqali (2020) Suivi du Nutri-Score par l’Oqali – Analyse à trois ans https://www.oqali.fr/media/2021/12/OQALI_2020_Suivi_du_Nutri_Score_analyse_a_3ans_1-2.pdf

Oqali-Suivi du Nutri-Score par l’Oqali – Bilan annuel 2021, 2022, 2023, 2024.

https://www.oqali.fr/media/2022/01/OQALI-2021_Suivi-du-Nutri-Score-1.pdf

https://www.oqali.fr/media/2023/04/OQALI-2022_Suivi-du-Nutri-Score.pdf

https://www.oqali.fr/media/2023/12/OQALI-2023_Suivi-du-Nutri-Score.pdf

https://www.oqali.fr/media/2025/01/OQALI-2024_Suivi-du-Nutri-Score.pdf

Poquet, D. ; Ginon, E. ; Goubel, B. ; Chabanet, C. ; Marette, S. ; Issanchou, S. ; Monnery Patris, S. Impact of a front-of-pack nutritional traffic-light label on the nutritional quality and the hedonic value of mid-afternoonsnacks chosen by mother-child dyads. Appetite (2019), vol. 143.

Soler LG, Aggeri F, Dourmad JY, Hélias A, Julia C, Nabec L, Pellerin S, Ruffieux B, Trystram G, van der Werf HMG (2021) L’Affichage environnemental des produits alimentaires. Rapport du conseil scientifique.

Yokessa M. and S. Marette (2019). A Review of Eco-labels and their Economic Impact. International Review of Environmental and Resource Economics, 13, 1–2, pp 119-163.

Notes de fin :

*. Toutes ces personnes sont membres de Paris-Saclay Applied Economics, une UMR INRAE AgroParisTech de l’Université Paris-Saclay.

1. Les marques engagées correspondent à celles des exploitants enregistrés auprès de Santé publique France depuis 2017 et retrouvés dans les données d’achats Kantar – Panel Worldpanel. Pour les années 2018 à 2021, les parts de marché ont été calculées à partir des données Kantar – Panel Worldpanel des années correspondantes. Pour 2022, 2023 et 2024, elles ont été calculées à partir des données Kantar – Panel Worldpanel 2021 : les parts de marché de 2022, 2023 et 2024 correspondent donc à des estimations.

2. Le périmètre de l’Oqali couvre la quasi-totalité des produits transformés commercialisés en France métropolitaine.