Laure Bamière *

Sommaire

- Contexte

- Méthode d’évaluation

- Résultats

- Coût et efficacité des pratiques agricoles

- Courbe de coût d’abattement marginal?

- Conclusion

Contexte

Pour respecter les accords de Paris (COP21, 2015) et limiter la hausse des températures à + 1,5°C, la France (comme tous les membres de l’Union Européenne) s’est fixée un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, c’est‐à‐dire zéro émission nette. Les émissions nationales de gaz à effet de serre (GES), tous secteurs confondus, doivent être divisées par six et les puits de carbone doublés afin de compenser les émissions résiduelles estimées à 80 MtCO2e/an en 2050 (MTES, 2020). L’agriculture, qui est actuellement responsable d’environ 20% des émissions des GES françaises, doit quant à elle diviser ses propres émissions par deux et contribuer au puits de carbone à hauteur de 10 MtCO2e/an. Tandis que l’objectif de stockage de carbone assigné au secteur forestier (61 MtCO2e/an) semble peu réaliste vu les évènements récents (incendies, sécheresse). Il est donc nécessaire d’évaluer de manière approfondie le potentiel de stockage de carbone dans les sols agricoles, via la mise en oeuvre de pratiques stockantes, et les coûts associés à ces pratiques, pour concevoir des trajectoires réalistes pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C’est la question que l’ADEME et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ont posée à INRAE. Une approche méthodologie globale a été conduite par la Délégation à l’expertise scientifique collective, à la prospective et aux études d’INRAE (DEPE), sous la responsabilité de deux pilotes scientifiques, Laure Bamière (économiste, PSAE) et Sylvain Pellerin (agronome, ISPA) et d’un coordinateur de projet, entourés d’un collectif d’une trentaine d’experts et de deux chargés de mission, avec l’appui d’une équipe‐projet DEPE.

Méthode d’évaluation

Sur la base d’une revue de littérature, les experts ont identifié huit pratiques agricoles permettant a priori d’accroître le stockage de carbone dans les sols agricoles et pertinentes dans le contexte Français : extension des cultures intermédiaires (sur toutes les inter‐cultures de plus de 2 mois) ; mobilisation de nouvelles ressources organiques (ex: composts ou digestats de biodéchets et déchets verts, composts de boues de station d’épuration) ; remplacement de l’ensilage de maïs par de la prairie temporaire (insertion de prairies à la place du maïs fourrage et allongement de la durée des prairies déjà en place de 1 à 2 ans) ; agroforesterie intra‐parcellaire (plantation de rangées d’arbres (75 arbres/ha) sur les parcelles à sol profond) ; haies (49 à 68 mL/ha autour des parcelles >8ha) ; intensification modérée des prairies permanentes (+ 50 kg N/ha sur les prairies productives peu ou pas fertilisées, à l’exclusion des landes, parcours et estives) ; substitution de la fauche par du pâturage en prairie permanente (substitution de la ou des deux dernières fauches par du pâturage direct) ; enherbement des inter‐rangs dans les vignobles (permanent ou hivernal).

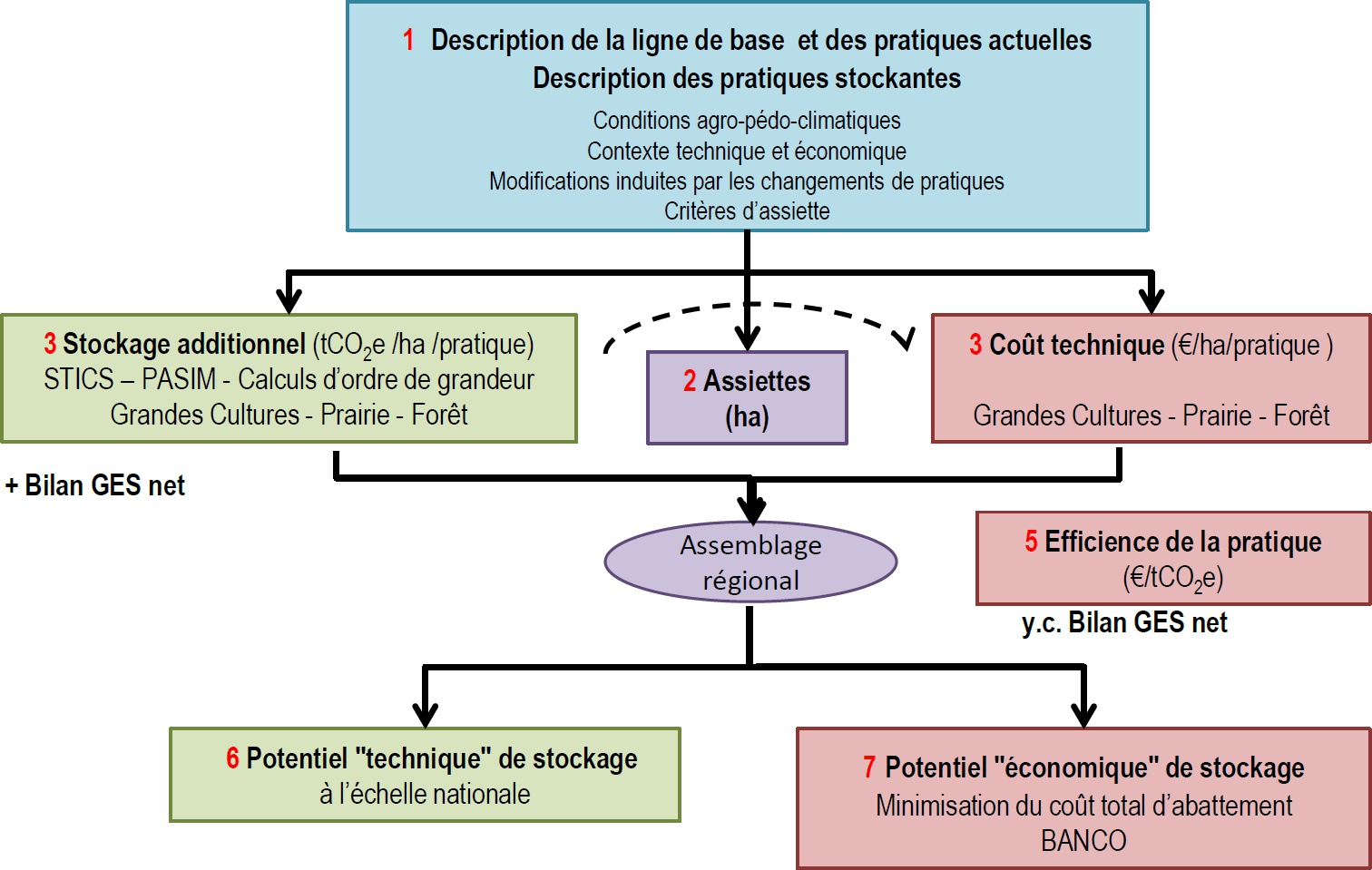

Pour chacune de ces pratiques stockantes, nous calculons le potentiel de stockage additionnel de carbone organique dans le sol, le coût additionnel pour l’agriculteur et la surface maximale sur laquelle elle peut être déployée, le tout aux niveaux régional et national (cf. encadré). Comme il ne sert à rien de promouvoir une pratique dont le potentiel de stockage serait annulé par une hausse concomitante des émissions des autres GES (N2O, CO2, CH4), nous calculons également le bilan GES net de chacune des huit pratiques.Et nous proposons une stratégie coût‐efficace d’allocation de l’effort de stockage, qui permet de savoir quelle pratique mettre en oeuvre sur quelle surface et dans quelle région, afin d’atteindre un objectif de réduction des émissions nettes au moindre coût (Figure 1).

Grandes hypothèses et situation de référence :

Le stockage et le coût additionnels induits par l’adoption d’une pratique stockante sont évalués relativement à une référence, qui correspond à la poursuite des pratiques actuelles sur une période de 30 ans. Les calculs sont effectués sur la base d’assolement, d’un cheptel et plus généralement d’un contexte technique et économique constants, qui correspondent à la période de référence qui va de 2009 à 2013 (nous utilisons une moyenne quinquennale pour lisser les effets conjoncturels). Nous ne considérons pas une modification de la demande alimentaire, ni de grands changements d’usages des sols (ex : afforestation, urbanisation) qui pourraient intervenir. Les résultats portent sur la France métropolitaine.

Définitions

- Assiette maximale technique (ha) : surface maximale sur laquelle une pratique stockante peut techniquement être mise en oeuvre. Par exemple, dans notre étude, l’agroforesterie peut potentiellement être mise en oeuvre sur toutes les surfaces en grandes cultures et prairies permanentes, à l’exclusion des parcelles de moins d’un hectare et des sols d’une profondeur inférieure à 1 mètre.

- Potentiel de stockage additionnel de carbone dans le sol (tC02e/ha/an ) : différence entre le stock (simulé) avec la pratique stockante et le stock (simulé) avec la pratique de référence , après une période de 30 ans et sous climat observé récemment (1983‐2013). Les modèles STICS (grandes cultures) et PaSIM (prairies permanentes) sont utilisés pour simuler les stocks à une résolution spatiale fine (de l’ordre du km2), et paramétrés avec plusieurs bases de données nationales sur les sols, les climats, les successions de cultures et les pratiques agricoles (travail du sol, fertilisation…). En l’absence de modèle adapté pour l’agroforesterie, les haies et le vignoble, les valeurs moyennes issues de la littérature ont été utilisées.

- Bilan GES net (tCO2e/ha) : calculé relativement à la référence, il tient compte, en plus du stockage de carbone dans le sol, du stockage de carbone dans la biomasse, des émissions de N2O, de la lixiviation des nitrates et la volatilisation du NH3, des émissions associées à la fabrication des engrais, la consommation de carburant et la substitution d’énergies fossiles et de matériaux par l’utilisation du bois. Nous faisons l’hypothèse que les agriculteurs adaptent les rations pour maintenir les rendements en lait et viande du troupeau. Par conséquent, il n’y a pas de variation dans les émissions de méthane (CH4) entérique ou issu de la gestion des effluents. Les calculs de bilans GES utilisent à la foi des sorties des modèles, des facteurs d’émissions de l’ADEME (2010) et du CITEPA (2020).

- Coût technique (€/ha/an) : il s’agit du coût additionnel, pour l’agriculteur, associé à la mise en oeuvre d’une pratique stockante par rapport aux pratiques actuelles. Il peut représenter une perte (coût positif) ou un gain (coût négatif) pour l’agriculteur. Le coût technique tient compte des variations de charges (intrants, opérations culturales y.c. main‐d’oeuvre, amortissement du matériel et carburant, etc.), des investissements spécifiques (implantation des arbres et haies) et des variations de revenus (variation des rendements, vente de bois, perte de revenu liée à la surface en culture remplacée par une rangée d’arbre, etc.), à l’exclusion de toute «subvention facultative» (par exemple, paiements au titre de la politique agricole commune, mesures agro environnementales, subventions locales). Pour les pratiques stockantes impliquant des flux de trésorerie variant dans le temps (agroforesterie et haies), nous calculons une annuité équivalente constante avec un taux d’actualisation de 4,5 % (Quinet et al. (2013)).

- Agrégation régionale et nationale : à l’échelle des anciennes régions administratives et en assurant la représentativité des différentes cultures dans les assolements régionaux et nationaux.

- Coût d’atténuation (€/tCO2e) : ratio entre le coût technique et le bilan GES net d’une pratique stockante. Interprété comme le prix minimal de la tCO2e évitée ou stockée pour qu’une pratique devienne rentable économiquement pour l’exploitant.

- Courbe de coût marginal d’abattement ou « MACC » (Marginal Abatement Cost Curve) : La répartition coût‐efficace de l’effort d’atténuation (atténuation nette des émissions de GES plus stockage additionnel du carbone) est déterminée par le modèle BANCO sur la base du coût technique, du bilan GES net et de l’assiette maximale technique de chaque pratique dans chaque région. Il optimise le niveau d’adoption (en ha) de chaque pratique stockante dans chaque région, afin de minimiser le coût total d’abattement pour atteindre un objectif national de réduction des émissions nettes de GES, en tenant compte des contraintes de compatibilité entre les pratiques (par exemple, pour l’agroforesterie, les rangées d’arbres ne sont plus disponibles pour d’autres pratiques stockantes). En faisant varier l’objectif d’atténuation, on peut dessiner une courbe de coût marginal d’abattement ou MACC (cf. Figure 1).

Résultats

Coût et efficacité des pratiques agricoles

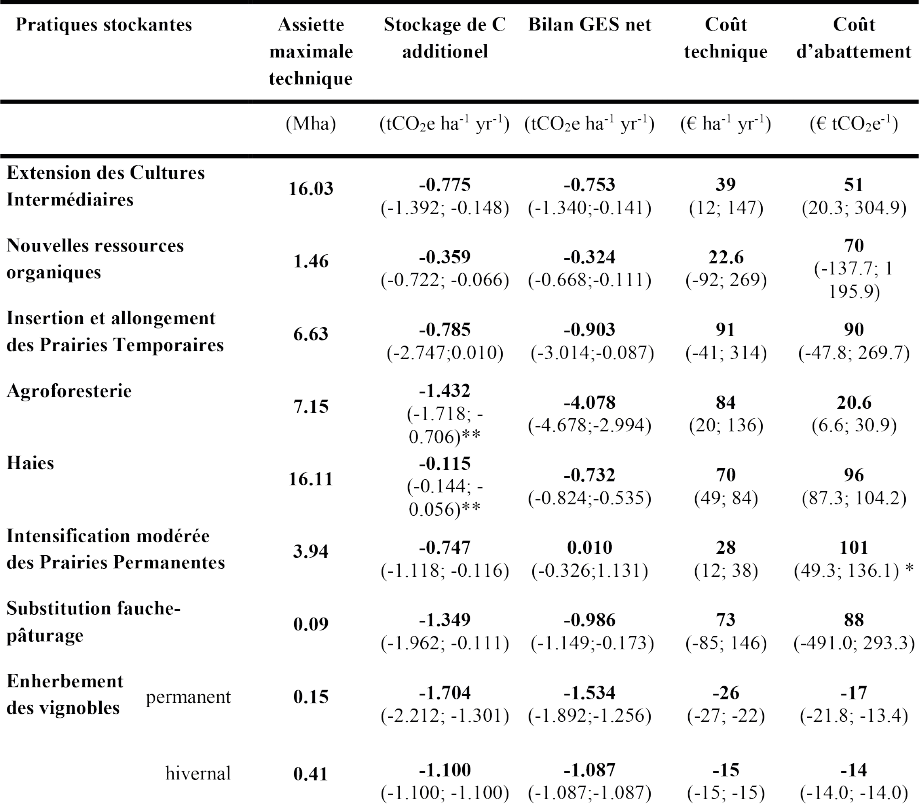

Le tableau 1 récapitule l’assiette maximale technique, le potentiel de stockage de carbone additionnel et le bilan GES net, le coût technique pour l’agriculteur et le coût d’atténuation des huit pratiques étudiées.

Les résultats (cf. tableau 1) confirment qu’il est important de considérer le bilan GES net des pratiques : le puits de carbone généré par l’intensification modérée de prairies permanentes est complètement annulé par l’augmentation des émissions liée à leur fertilisation accrue, tandis que potentiel de l’agroforesterie et des haies est fortement renforcé par la prise en compte du stockage de carbone dans la biomasse des arbres.

Globalement, augmenter le stockage de carbone dans le sol est coûteux pour les agriculteurs. Certaines pratiques nécessitent une hausse des intrants ou des opérations culturales (engrais pour fertiliser la prairie, achat des semences et semis des cultures intermédiaires, achat et livraison de compost) qui n’est pas complètement compensée par une éventuelle augmentation des rendements (légère hausse du rendement en herbe, ou de certaines cultures dans le cadre des cultures intermédiaires et des nouvelles ressources organiques). Et dans le cadre de la prairie temporaire, de l’agroforesterie et des haies, où l’on remplace des surfaces en cultures de vente par de l’herbe ou des rangées d’arbres, la perte de marge n’est pas compensée par la vente du bois ni par les économie d’intrants ou d’opérations culturales.

Ce qui va intéresser le décideur public, c’est le coût d’atténuation des pratiques, c’est‐à‐dire le coût par tonne de CO2e stockée ou non émise. Des pratiques parmi les plus chères à l’hectare, comme l’agroforesterie et les haies, deviennent de ce fait très intéressantes du fait de leur fort potentiel de stockage et d’atténuation. Toutes les pratiques ont (dans presque toutes les régions) un coût d’atténuation inférieur à la « valeur de l’action pour le climat » évaluée à 250 € tCO2e‐1 en 2030 par la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050 (Quinet, 2019), ce qui est une bonne nouvelle.

Tableau 1: Résultats moyens nationaux par pratique de stockage (en gras). Les extrêmes régionaux sont indiqués entre parenthèses. Le stockage additionnel moyen de cabone (C) dans le sol est indiqué pour l’ensemble du profil du sol (0‐100 cm) et pour une période de 30 ans. Le bilan GES net comprend le stockage additionnel de C dans le sol et la biomasse, ainsi que la variation des autres émissions de GES. Un bilan GES net négatif/positif correspond à une séquestration nette de carbone/une émission nette, respectivement.

*Excluant les régions émettrices nettes

**Excluant les prairies où le stockage de carbone organique du sol (COS) est nul

Courbe de coût d’abattement marginal

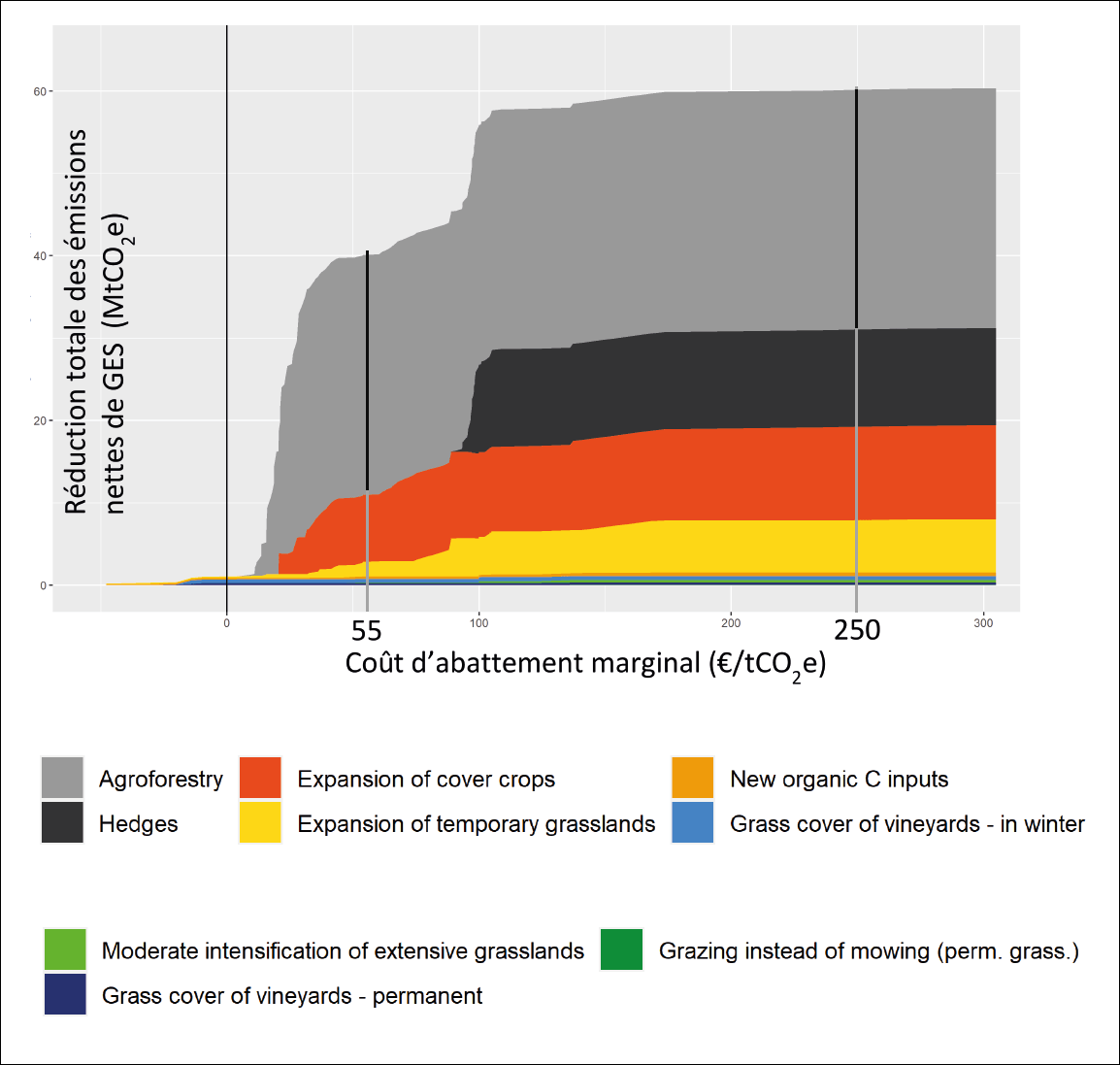

Autre résultat important : les coûts d’abattement varient entre les pratiques mais également entre les régions pour une même pratique. Cette hétérogénéité provient des coûts techniques et/ou des potentiels d’atténuation par hectare. Elle est principalement due aux différences de conditions de production, d’assolements, de systèmes de culture ou de gestion des prairies et de potentiels de rendements entre les régions. Il est important de tenir compte de cette hétérogénéité interrégionale pour concevoir des politiques climatiques coût‐efficaces. Cette hétérogénéité est prise en compte pour construire notre courbe de coût d’abattement marginal (cf. Figure 1) qui nous montre, pour un objectif d’atténuation donné, la contribution des différentes pratiques et le coût de la dernière tonne de CO2e stockée ou évitée.

Figure 1 : Contribution des pratiques stockantes à la réduction totale des émissions de GES nettes obtenue (axe Y), en fonction du coût marginal d’abattement (€/tCO2e, sur l’axe X). (Le graphique se lit verticalement et les valeurs françaises 2019 et 2030 de l’action pour le climat (c’est‐à‐dire les prix cibles du carbone) sont indiquées par des lignes pointillées).

Conclusion

Avec nos huit pratiques, le secteur agricole peut au maximum réduire ses émissions nettes de 60,4 MtCO2e an‐1, ce qui correspond respectivement à 82,6 % et 13,9 % des émissions de GES agricoles et nationales, et à des coûts pour l’essentiel inférieurs à 250 €/tCO2e soit la valeur 2030 de l’action pour le climat fixée par la France pour atteindre la neutralité carbone.

Pour un coût du carbone allant de 55 à 250 €/tCO2e, il est possible d’augmenter le puits de carbone agricole de 36 à 53 MtCO2e/an, respectivement, soit 3 à 5 fois plus que l’objectif de stockage de 10 MtCO2e/ an assigné à l’agriculture dans la SNBC. Le secteur agricole a donc clairement un rôle à jouer, même s’il ne peut pas tout résoudre à lui seul.

Atteindre ces objectifs élevés d’atténuation et de stockage dépend essentiellement du déploiement de quatre pratiques clés : l’agroforesterie, les cultures intermédiaires, les haies et l’insertion et l’allongement des prairies temporaires dans les séquences de culture (à la place du maïs fourrage). Ce résultat étaye la stratégie de la Commission Européenne, qui inclut ces quatre pratiques dans sa liste des six principales pratiques de stockage, en plus du boisement et de la restauration des tourbières (Commission européenne, 2021).

95 % du potentiel additionnel de stockage de carbone dans le sol se trouve dans les terres arables, où les stocks initiaux de carbone organique du sol (COS) sont faibles et où la tendance est plutôt au déstockage. Il est donc important de préserver également les stocks existants là où ils sont élevés, c’est‐à‐dire sous les prairies permanentes et les forêts. Il faut également garder à l’esprit que le stockage additionnel de carbone dans le sol permis par une pratique stockante est i) « fini », c’est à dire qu’il s’arrête en général après 30 ans lorsqu’un nouvel équilibre du stock est atteint ; et ii) « non permanent », c’est à dire que l’agriculteur doit poursuivre la pratique stockante après 30 ans (même une fois le nouvel équilibre atteint, pour empêcher le relargage du carbone).

L’évaluation des potentiels et des coûts à un grain fin ont également montré l’importance de prendre en compte les spécificités biophysiques et agricoles de chaque région pour concevoir une politique qui soit efficace. Car il n’y a pas « une seule bonne pratique « pour augmenter le stockage du carbone dans les sols agricoles, mais plutôt une combinaison de bonnes pratiques aux bons endroits.

Pour en savoir plus

Cette étude commanditée par l’Ademe et le Ministère de l’Agriculture a été réalisé par l’UMR Paris‐Saclay Applied Economics.

Références :

L. Bamière, V. Bellassen, D. Angers, R. Cardinael, E. Ceschia, C. Chenu, J. Constantin, N. Delame, A. Diallo, A.‐I. Graux, S. Houot, K. Klumpp, C. Launay, E. Letort, R. Martin, D. Mézière, C. Mosnier, O. Réchauchère, M. Schiavo, O. Thérond, S. Pellerin (2023). A marginal abatement cost curve for climate change mitigation by additional carbon storage in French agricultural land, Journal of Cleaner Production, Volume 383, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135423

Stocker 4 pour 1 000 de carbone dans les sols : le potentiel en France | INRAE : Rapport et Synthèse de l’étude

QUAE : Stocker du carbone dans les sols français ‐ Quel potentiel et à quel coût ? ‐ (EAN13 : 9782759231492) | Librairie Quae : des livres au coeur des sciences

Données et résultats de l’étude en accès libre sur le « Portail Data INRAE » : https://data.inrae.fr/dataverse/etude4pour1000

* Laure Bamière Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, Paris-Saclay Applied Economics, 91120 Palaiseau, France