Pierre Cotterlaz et Christophe Gouel*

Sommaire

- La mondialisation transforme notre façon de mesurer les émissions

- Les sous-jacents de la dynamique de l’impact carbone

- L’amélioration de l’impact carbone française s’est jouée majoritairement à l’étranger

La mondialisation transforme notre façon de mesurer les émissions

La mondialisation a progressivement séparé les lieux de consommation des lieux de production où les gaz à effet de serre sont émis. Traditionnellement, au niveau d’un pays, la mesure des émissions de gaz à effet de serre se fait selon le lieu de production (approche « inventaire national »). Cependant, il est également possible de mesurer les émissions selon le lieu de consommation : c’est l’approche de l’« empreinte carbone ». Cette dernière permet d’évaluer les émissions induites par la demande d’un pays, en incluant celles liées aux biens et services importés et en déduisant celles associées aux exportations. Si un pays a une empreinte carbone supérieure à son inventaire national, cela signifie qu’il y a davantage de gaz à effet de serre incorporés dans ses importations que dans ses exportations.

L’essor du commerce international ces dernières décennies a entraîné une divergence croissante entre l’inventaire national et l’empreinte carbone des pays. Cet écart est particulièrement marqué pour la France : si, entre 2000 et 2014 (1), ses émissions territoriales ont diminué de 18 %, l’empreinte carbone française n’a baissé que de 5 %. En 2014, les émissions sur le territoire national étaient de 452 millions de tonnes équivalent CO2 (Mt CO2e), alors que l’empreinte carbone de la France s’élevait à 680 Mt CO2e. La différence entre ces deux indicateurs, soit 228 Mt CO2e, correspond aux importations nettes de gaz à effet de serre du pays : la France exporte 136 Mt CO2e via ses ventes de biens et services à l’étranger et en importe 364 Mt CO2e.

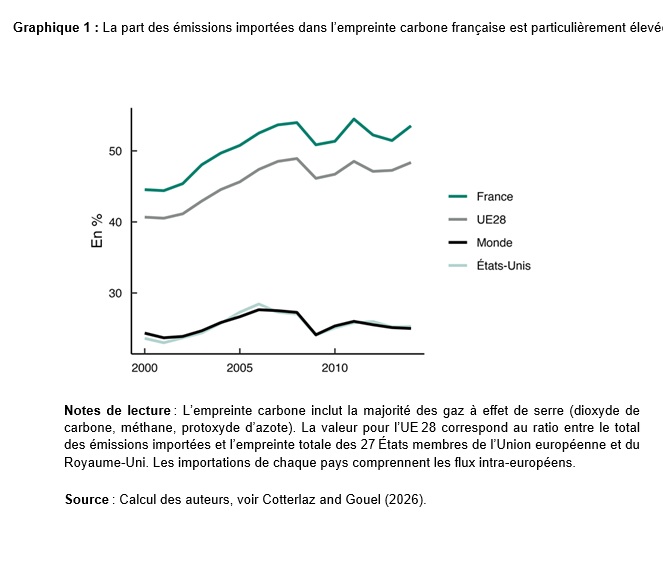

L’empreinte carbone de chaque pays peut être décomposée entre les émissions pour consommation domestique (des biens et services produits dans le pays pour être consommés dans le pays) et les émissions importées, en provenance d’autres pays (2). Pour la France, la part des émissions importées dans l’empreinte carbone s’établissait à 54 % (364 / 680) en 2014. Par rapport à d’autres pays de niveau de développement comparable, la France affiche une part élevée des importations de gaz à effet de serre dans son empreinte carbone, avec une augmentation particulièrement marquée entre 2000 et 2008 (Graphique 1) : sur cette période, la part des émissions importées passe en effet de 45 % à 54 %. Entre 2008 et 2014, cette part se stabilise avec un peu plus de la moitié de l’empreinte carbone française correspondant à des biens et services fabriqués à l’étranger. Cette proportion est bien supérieure aux 25 % observés en moyenne dans le monde ou aux États-Unis. La part des émissions importées est également plus élevée en France qu’en moyenne dans l’Union européenne, bien que la France et l’Union européenne aient suivi des trajectoires parallèles.

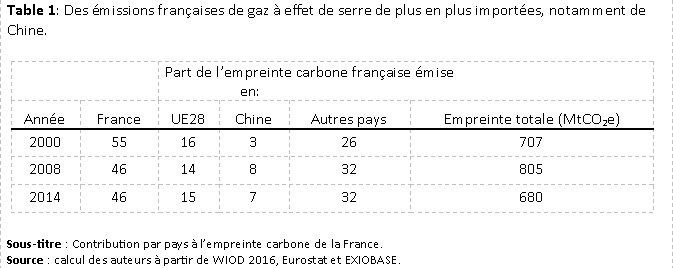

Dans quels pays sont émis les gaz à effet de serre induits par la demande française ? Principalement dans des pays européens, mais de plus en plus en Chine (Table 1). Environ 15 % de l’empreinte carbone française provient de biens et services produits dans les autres pays de l’Union européenne, une part stable sur la période 2000-2014. En revanche, les émissions de gaz à effet de serre importées de Chine ont fortement augmenté : elles ont triplé entre 2000 et 2008, passant de 19 à 62 Mt CO2e, avant de s’établir à 49 Mt CO2e en 2014. Alors qu’elles représentaient moins de 3 % de l’empreinte carbone française en 2000, les importations en provenance de Chine en constituent 7 % en 2014. Les émissions provenant du reste du monde gagnent également en importance dans l’empreinte carbone française : leur part est passée de 26 à 32 % entre 2000 et 2014.

Les sous-jacents de la dynamique de l’impact carbone

Les variations de l’empreinte carbone française résultent de la combinaison de plusieurs facteurs : la demande totale, la nature des produits consommés (un basculement vers un secteur plus émetteur augmente l’empreinte), les sources d’approvisionnement (la production peut avoir lieu dans des pays plus ou moins polluants) et, bien sûr, le progrès technique. La connaissance de l’importance de chacun de ces facteurs est primordiale pour identifier les politiques publiques à mettre en œuvre afin d’atténuer l’empreinte carbone. Par exemple, la hausse de la part des émissions importées dans l’empreinte carbone française pourrait s’expliquer par une augmentation des importations ou par des gains d’efficacité dans la production nationale, rendant cette dernière moins émissive. Ces deux hypothèses impliquent des leviers d’action très différents. La méthodologie que nous avons développée permet de distinguer les effets de ces différents facteurs en identifiant les contributions respectives de :

- l’évolution de la composition géographique des approvisionnements français : part de chaque pays dans la demande finale française et part des importations dans la demande finale (taux d’ouverture) ;

- la composition sectorielle de la demande : part de chaque secteur dans la demande finale ;

- du progrès technique : intensité émissive de chaque secteur, c’est-à-dire les émissions de GES par euro produit ;

- la demande totale française qui reflète à la fois l’effet de l’accroissement de la population et de la demande par habitant.

Pour distinguer la contribution de chacune de ces composantes, une « analyse de décomposition structurelle » est effectuée. À partir des tables entrées-sorties de la base WIOD 2016, qui décrivent les flux de biens et services destinés à la consommation intermédiaire ou à la consommation finale entre différents pays et secteurs d’activité, nous calculons la contribution de chaque facteur à la variation de l’empreinte carbone française entre l’année considérée et l’année précédente (3). Cela permet d’établir comment aurait varié l’empreinte carbone si l’on avait figé certains paramètres à leur valeur de l’année précédente.

On peut, par exemple, évaluer la variation de l’empreinte carbone française entre 2000 et 2001 si le taux d’ouverture de la France était resté en 2001 à son niveau de 2000, ce qui s’interprète comme la contribution du taux d’ouverture à la variation de l’empreinte carbone française entre 2000 et 2001. Pour aboutir à une contribution cumulée de ce facteur sur une période donnée, les contributions annuelles sont sommées. Est ainsi obtenue la contribution du taux d’ouverture à la variation de l’empreinte carbone française sur cette période, si le taux d’ouverture était, chaque année, resté à sa valeur de l’année précédente.

Cet exercice permet d’identifier que ce sont les changements dans la composition géographique de nos approvisionnements qui ont lourdement pesé sur l’empreinte carbone française (Graphique 2) (4). Avant 2008, par un effet de réallocation géographique : au sein des importations françaises, les approvisionnements se sont portés sur des partenaires plus polluants. Puis, depuis 2008, sous l’effet du taux d’ouverture : tous partenaires confondus, la France importe une part plus importante de sa consommation.

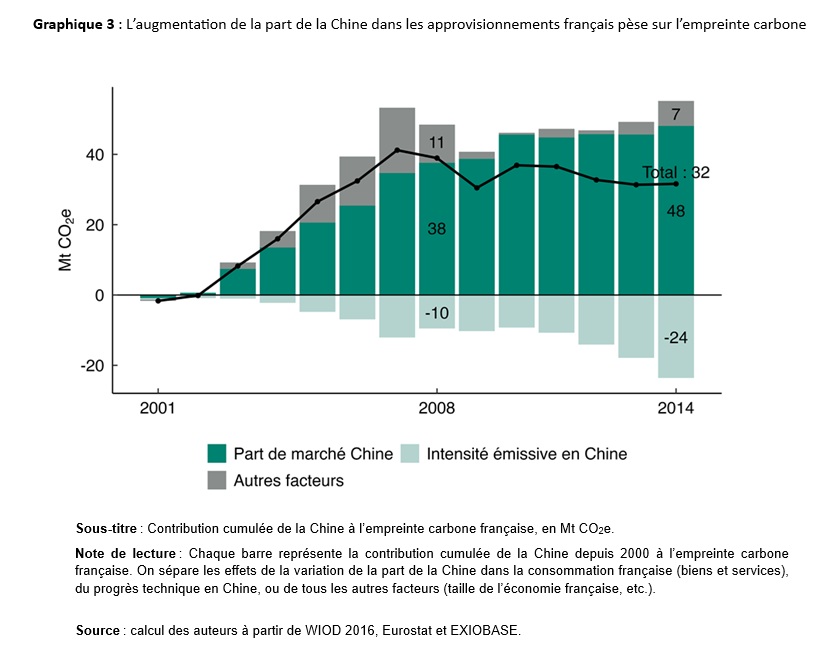

Au début des années 2000, la Chine devient un acteur majeur du commerce mondial : sa part dans les exportations mondiales de biens et services s’élève de 5 points de pourcentage, passant de 3,7 % en 2000 à 8,7 % en 2008. Ce choc chinois se retrouve dans les importations françaises : la part de la Chine dans les approvisionnements français passe de 1,8 % à 4,3 % sur la période. Comme la production en Chine est associée à un niveau d’émissions de gaz à effet de serre élevé, l’augmentation de la Chine dans le mix d’approvisionnement français est à l’origine d’une dégradation de notre empreinte carbone.

Ainsi, entre 2000 et 2008, la réallocation des parts de marché au sein des importations françaises entre nos différents partenaires commerciaux conduit à une augmentation de 59 Mt CO2e de l’empreinte carbone, dont plus de la moitié est liée à l’augmentation de la part de la Chine dans les importations françaises (Graphique 3).

Après 2008, c’est principalement l’augmentation du taux d’ouverture qui dégrade l’empreinte carbone française (Graphique 2). À partir de cette date, on observe davantage de stabilité dans la part de chaque pays dans les approvisionnements français (c’est la fin du choc chinois). La France importe cependant une part de plus en plus importante de sa consommation : la part des biens consommés en France importés passe de 39 % en 2000 à 47 % en 2014. Pour les biens et services, la part des importations passe de 13,8 % à 15,4 %, et ce recours accru aux importations contribue à augmenter l’empreinte carbone de 42 Mt CO2e entre 2000 et 2014.

Cette augmentation de l’empreinte carbone française due au commerce, et à d’autres facteurs, en particulier la croissance économique et démographique, est contrebalancée par la diminution de l’intensité émissive, en France et à l’étranger, qui finit par dominer en fin de période.

L’amélioration de l’impact carbone française s’est jouée majoritairement à l’étranger

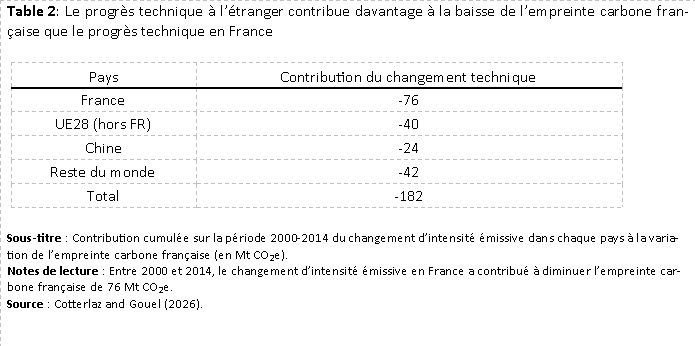

Pour un pays ayant déjà beaucoup décarboné sa production électrique et étant très dépendant des importations comme la France, l’amélioration de l’empreinte carbone se joue pour beaucoup hors des frontières nationales. Ainsi, le progrès technique en France a moins contribué à la décarbonation de la consommation française que le progrès technique de nos partenaires commerciaux. Au total, entre 2000 et 2014, la baisse de l’intensité émissive a réduit l’empreinte carbone française de 182 Mt CO2e (Table 2). Cette baisse s’explique à hauteur de 76 Mt par les changements d’intensité émissive opérés en France, le reste (106 Mt) provenant de changements d’intensité émissive à l’étranger. Nos partenaires européens figurent en bonne place : leur progrès technique a réduit notre empreinte de 40 Mt, mais la Chine joue aussi un rôle important dans la baisse de l’empreinte carbone française, avec une contribution de 24 Mt.

Ce phénomène préfigure probablement ce qui attend d’autres économies développées à mesure qu’elles progresseront dans leur décarbonation domestique. Plus les émissions territoriales diminuent, plus, mécaniquement, l’importance relative des émissions importées augmente.

En 2000, la France se situe parmi les pays à l’intensité émissive la plus faible : en moyenne, chaque dollar de production en France est associé à l’émission de 0,18 kg CO2e, alors que la moyenne mondiale se situe à 0,51 kg CO2e par dollar. Dans l’échantillon des 43 pays disponibles dans la base de données WIOD 2016, seuls 4 pays sont en 2000 moins émetteurs que la France par dollar produit. Ce profil précoce de décarbonation place la France dans une situation où la décarbonation domestique devient plus coûteuse, et les produits importés mécaniquement susceptibles d’être fabriqués avec un niveau d’intensité émissive plus élevé que la production domestique française.

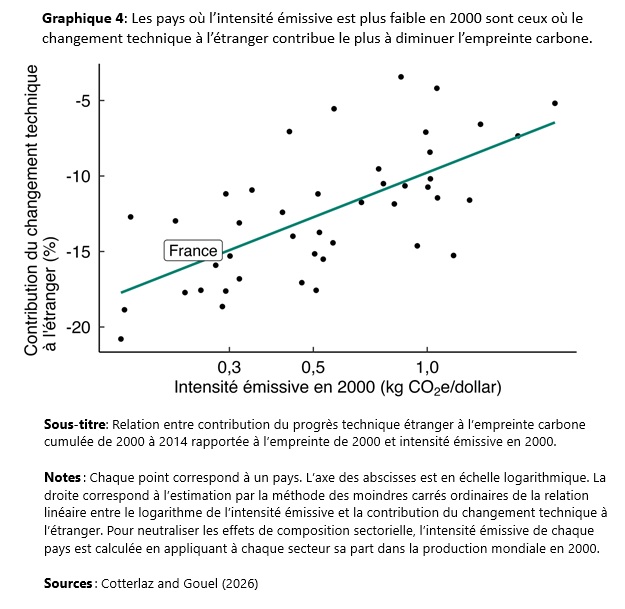

On observe ainsi une relation négative entre l’intensité émissive moyenne d’un pays (5) et la part des émissions importées dans son empreinte carbone. En outre, plus un pays est efficace en matière d’émissions, plus l’intensité émissive à l’étranger joue un rôle crucial dans la diminution de son empreinte carbone (Graphique 4). La France de 2000 est ainsi un cas d’école : elle illustre la trajectoire que connaîtront demain la plupart des pays avancés. En 2014, l’intensité émissive moyenne des pays de l’OCDE (0,15 kg CO2e par dollar) contraste déjà significativement avec la moyenne mondiale (0,28 kg CO2e par dollar), ce qui les rapproche de la situation qu’occupait la France en 2000.

Les politiques actuelles de décarbonation, comme le paquet européen « Ajustement à l’objectif 55 » ou la « Stratégie nationale bas-carbone » en France, se concentrent principalement sur l’inventaire des émissions domestiques, négligeant un aspect crucial : la dimension importée de l’empreinte carbone. Pour réduire efficacement leurs émissions, les pays avancés doivent désormais articuler leurs efforts nationaux avec des stratégies internationales visant à diminuer les émissions liées à la production de leurs partenaires commerciaux, au-delà des seuls engagements territoriaux traditionnels.

Pour la France, cela peut passer par des mécanismes comme l’ajustement carbone aux frontières, la promotion des transferts de technologies bas-carbone vers les économies émergentes et le renforcement de la coordination entre politiques commerciales et climatiques.

Notes de bas de page

- Notre échantillon se limite à cette période, qui est la seule pour laquelle nous disposons d’information à prix constant, nécessaire dans la suite de l’analyse.

- Ici, dans le calcul de l’empreinte carbone, les émissions liées au transport international de marchandises ne peuvent être convenablement prises en compte, faute de pouvoir distinguer les émissions de GES liées au transport au niveau bilatéral. Pour plus de détails sur la méthodologie, voir Cotterlaz et Gouel (2026).

- Pour une description plus détaillée de notre méthodologie, voir Cotterlaz and Gouel (2026).

- La variation totale de l’empreinte française apparaît légèrement différente entre le tableau 1 et le graphique 2 (33 Mt CO2e au lieu de 27 Mt CO2e), car le graphique est obtenu en utilisant des tableaux entrées-sorties aux prix de l’année précédente, ce qui affecte le calcul de l’empreinte.

- L’intensité émissive d’un pays est calculée en combinant ses intensités émissives sectorielles avec la part de chaque secteur dans la production mondiale en 2000, afin de neutraliser les différences de composition sectorielle entre pays.

Pour en savoir plus

Outsourcing Decarbonization? How Trade Shaped France’s Carbon Footprint (2000–14), Cotterlaz P. and Gouel C. (2026), Ecological Economics, 240, 108814.

*Pierre Cotterlaz (CEPII) et Christophe Gouel (INRAE et CEPII)